Hermann Marx wird am 31. Oktober 1890 in Boedigheim geboren.

Von 1925 bis 1939 lebt er mit seiner Frau Selma und Tochter Trude in Pforzheim und wohnt in der Schwarzwaldstraße 32.

Er ist Kantor der jüdischen Gemeinde und ab 1928 Religionslehrer an der Hildaschule. Wann er genau die Schule verlassen muss, ist unklar. Er unterrichtet dort bis mindestens 1934.

Seine Tochter Trude geht bereits 1935 nach Antwerpen und besucht dort ein weiteres Jahr eine Schule. 1936 kehrt sie nach Deutschland zurück und absolviert in Berlin eine Ausbildung. Nach der Pogromnacht wird Hermann Marx am 10. November 1938 nach Dachau verschleppt. Trude kehrt zurück nach Pforzheim, um mit ihrer Mutter die Flucht vorzubereiten. Hermann und Selma flüchten im April 1939 nach Palästina.

Trude geht zurück nach Belgien, da sie dort eine Arbeitserlaubnis bekommt. Nach Ausbruch des Krieges flüchte sie nach Frankreich und wird dort als „feindliche Ausländerin“ interniert und später nach Gurs verschleppt. Sie kann aus dem Lager befreit werden und überlebt versteckt in Südfrankreich.

Im August 1945 emigrierte Trude nach Palästina. Sie heiratet 1947 Philipp Loebl und gründet eine Familie.

Hermann Marx lebt bis zu seinem Tod am 3. Februar 1961 in Tel-Aviv-Jaffa.

„[...] Jedoch als man in der Nacht zum 9. November 1938 meinen Vater ins Konzentrationslager Dachau schleppte, kehrte ich zu meiner Mutter nach Pforzheim zurück. Wir hatten nur noch einen Gedanken, wenn mein Vater aus Dachau zurückkommt, weg von hier.“ Hermanns Tochter Trude in einem Brief, 1959 „Bei der Entlassung in Dachau wurde uns sofortige Auswanderung auferlegt, im Falle der Nicht-Auswanderung wuerden wir wieder dort interniert werden u[nd] diesen Ort nie mehr verlassen.“ Hermann in einem Brief, 8. November 1951

Autoren: „Geschichte aktiv“ Hilda-Gymnasium

Berta Funt wird am 16. Mai 1873 in Bukarest geboren.

Sie ist Hauptlehrerin an der Hildaschule seit 1906. Bis 1940 wohnt sie in der Enzstraße 19a (heute Jörg-Ratgeb-Straße).

Berta tritt bereits in früher Jugend zur evangelischen Konfession über und unterrichtet unter anderem Religionsunterricht. Sie muss 1933 im Zuge des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ die Schule verlassen.

1940 wird sie nach Gurs verschleppt. Sie kann gerettet werden und lebt danach in Frankreich.

Berta Funt verstirbt am 18. Mai 1960 in Paris.

„Ich bin aus rassischen Gründen am 22. Oktober 1940 nach Frankreich deportiert worden.“ Berta Funt in einem Brief am 19. März 1950

Hedwig David wird am 29. Juli 1893 in Eberbach geboren.

Sie hat fünf Geschwister und wohnt zuletzt in der Bertholdstraße 4. Zwischen 1920 und 1927 ist sie Hilfslehrerin an der Hildaschule. Anschließend wird sie Hauptlehrerin in Freiburg. 1933 wird ihr Berufsverbot auferlegt. Sie arbeitet nun in mehreren jüdischen Gemeinden, beispielsweise in Mannheim. Ab Oktober 1936 unterrichtet sie an der Osterfeld-Schule in der „Jüdischen Abteilung“. Nach Schließung der Abteilung ist sie kurzzeitig an einer Schule in Karlsruhe beschäftigt, welche 1939 geschlossen wird, anschließend in einer von jüdischen Eltern eingerichteten Behelfsschule in der Güterstraße.

Gemeinsam mit Schwester Sofie muss sie 1939 zwangsweise in ein ghettoisiertes Haus in der Bertholdstraße ziehen. 1940 werden Sofie und Hedwig nach Gurs verschleppt. Dort hilft sie im Frühjahr, im Lager eine Schule aufzubauen. 1942 werden beide weiter in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert.

Hedwig und ihre Schwester Sofie überleben die Verfolgung nicht.

„Fräulein David war die Lehrerin, ich glaube, sie war ziemlich streng, hat aber das Unmögliche fertig gebracht, so vielen Jahrgängen etwas beizubringen.“ Hans Bensinger über Hedwig David „In Gurs hatten wir nur eine kurze Zeit Schule, denn da waren keine Bücher oder Papier etc. Das Fräulein David versuchte uns zu lehren, aber es ging nicht...“ Erna Wassermann über Hedwid David

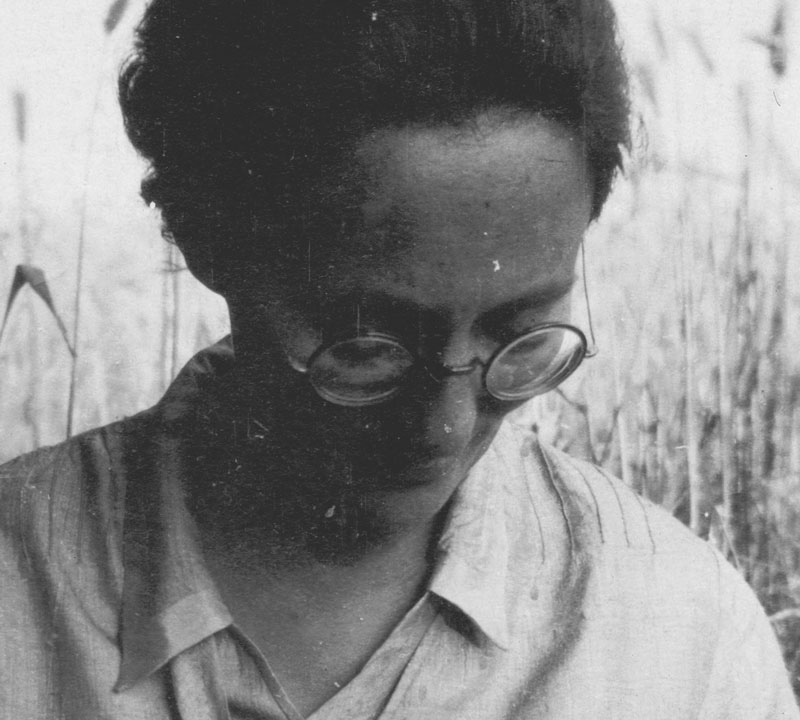

„Unser Lehrer war Professor Ascher, der so gut erklärte, daß es für mich wie ein Spiel war.“ Ida Bensinger über Fritzmartin Ascher „Wir haben ihn gut leiden können. Man hat viel gelernt bei ihm. Ich hatte ihn in Physik. Er hat uns im Hochsommer eingeladen. Wenn richtig gutes Wetter war, haben wir uns mit ihm beim Wasserturm getroffen. Wenn es gegen zehn Uhr dunkel war, haben wir die Sterne beobachtet. Er hat uns den ganzen Sternenhimmel erklärt. Das war hoch interessant.“ Gertrud Kern über Fritzmartin Ascher, 2012

Eine Leseprobe des „Tagebuch 1933“ finden Sie am Ende der Seite.

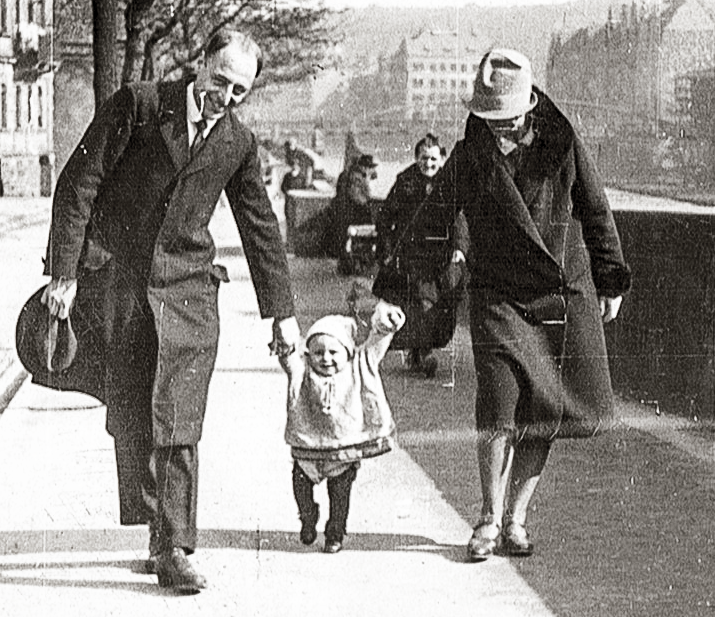

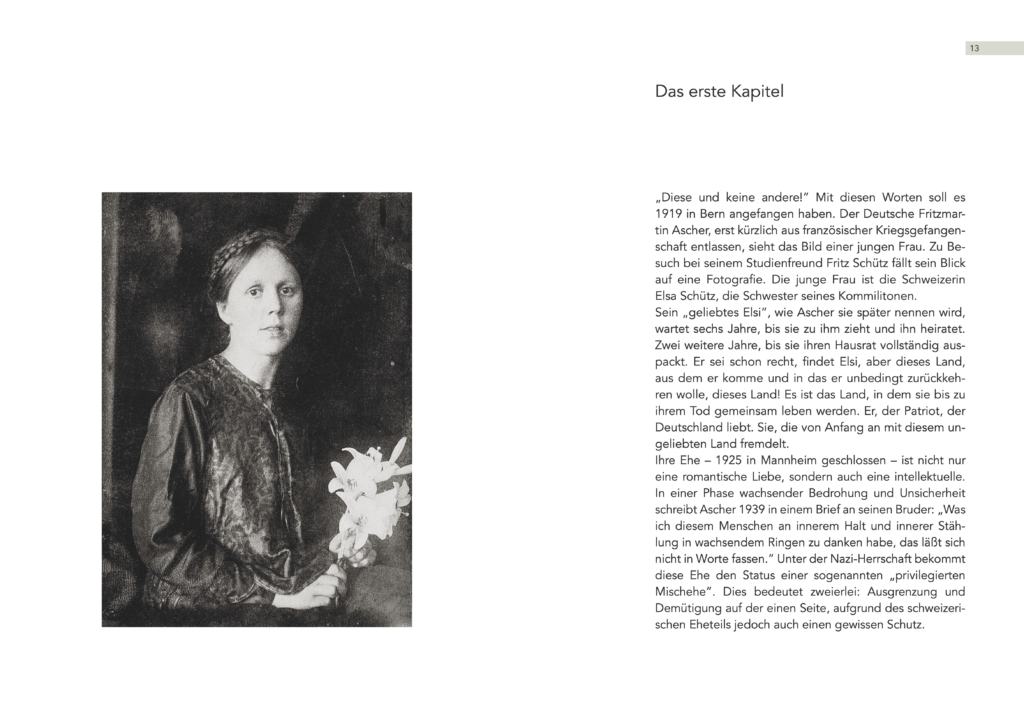

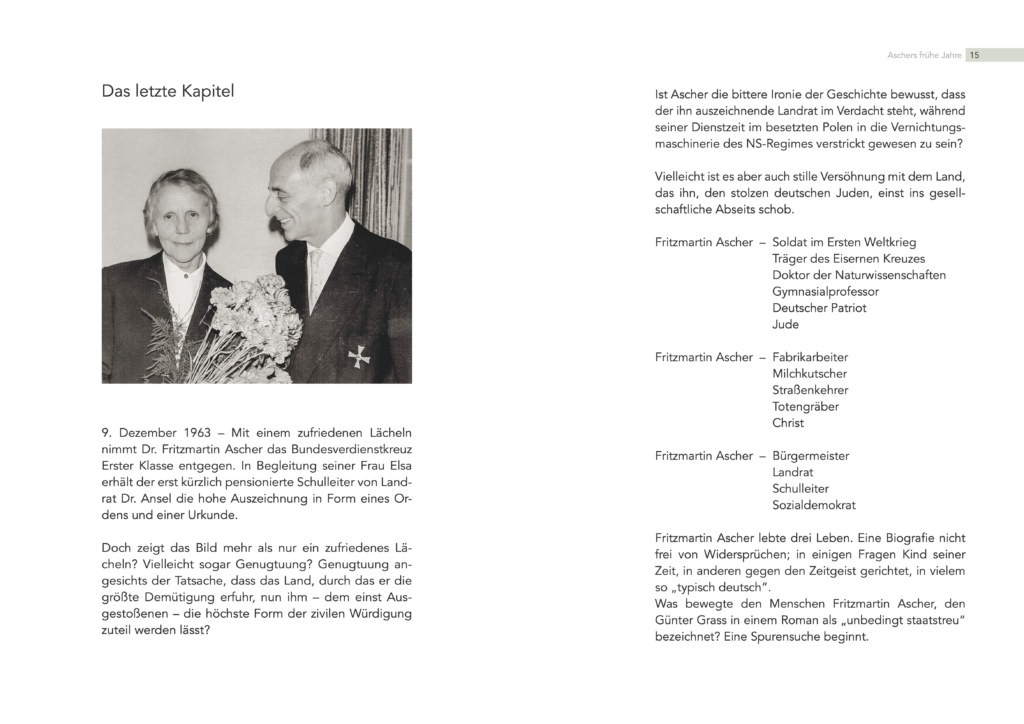

Februar 1933. Ein deutscher Patriot begreift die tiefgreifenden Umbrüche, die sich in Deutschland vollziehen. Als Jude ist er jedoch plötzlich ein Ausgeschlossener. Der Weltkriegsveteran und Gymnasialprofessor Dr. Fritzmartin Ascher weigert sich dennoch, sein Vaterland zu verlassen. Die Ereignisse dieses Frühjahrs hält er in seinem Tagebuch fest. Ausgrenzung auf der einen, vereinzelt Solidarität auf der anderen Seite – Ascher und seine Familie erleben unzählige Demütigungen, er selbst überlebt das Dritte Reich als Straßenkehrer, Milchkutscher und Totengräber. Nach dem Krieg gelangt er zurück in Amt und Würden, kann den Wiederaufbau als Bürgermeister mitgestalten und kehrt zurück in den Beruf, den er immer als Berufung verstand.

Susanne Wolf wird am 22. Juli 1920 in Pforzheim geboren.

Sie lebt mit ihren Eltern Jakob und Frieda sowie ihrer Schwester Edith in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße 289. Ihr Vater ist Schuhmacher und -händler.

Nach vier Jahren an der Volksschule besucht sie ab 1931 die Hildaschule. Sie ist eine gute Schülerin und hat vor, Medizin zu studieren. Diese Pläne muss sie jedoch verwerfen. Während des Schuljahres 1935/36 verlässt sie die Schule, um der zwangsmäßigen Ausweisung aus rassischen Gründen zuvor zu kommen. Daraufhin besucht sie die Handelsschule in Pforzheim, bis sie auch diese im Mai 1937 aufgrund ihrer Religion verlassen muss. Wahrscheinlich gelingt Susanne noch im Jahr 1937 die Flucht nach Terre Haute (Indiana).

Im Juli 1938 stirbt ihr Vater im US-amerikanischen Konsulat in Stuttgart, wo er gerade ein Visum beantragen will. Susanne muss nun auch für ihre Mutter und Schwester finanziell sorgen. Ihre Schwester Edith kann im September 1938 Deutschland verlassen und gelangt in die Vereinigten Staaten.

Susanne Wolf lebt zuletzt in Ohio.

„Ich musste ganz hinten in dem Schulzimmer sitzen und eine Armbinde mit der Aufschrift ‚Jude‘ tragen und konnte an den Aktivitäten der Klasse und ihren Diskussionen nicht teilnehmen.“ „Ich bereitete mich für die Auswanderung vor und fing mit englischem Unterricht bei einem Fräulein McBain an, die den Unterricht unter Gefahr für ihre persönliche Sicherheit zu übernehmen bereit war.“ Susanne in einem Brief im Jahr 1959

Trude Ullmann wird am 8. März 1924 in Pforzheim geboren.

Sie wohnt mit ihrer Familie in der Zerrennerstraße 13, ab 1939 in der Metzgerstraße 17. Ihr Vater besitzt ein Eisen-, Baumaterialien- und Ofengeschäft namens „Karl Krug Nachf.“.

1938 wird sie gezwungen, die Hildaschule zu verlassen und bis Ende 1938 an der sogenannten „Jüdischen Abteilung“ der Osterfeldschule (damals Hindenburg-Schule) unterrichtet. Im Alter von 14 Jahren erlebt sie den 9. November 1938 mit, bei dem ihr Vater von Anhängern der Nationalsozialisten brutal zusammengeschlagen wird.

Noch im Jahr 1938 erhält Trude eine Ausbildungsstelle als Krankenschwester in Berlin, kehrt 1941 wieder zurück und macht sich auf den Weg nach Haigerloch zu ihren verbliebenen Verwandten. Sie alle werden im November zu einer Sammelstelle in Stuttgart gebracht und von dort aus nach Riga deportiert.

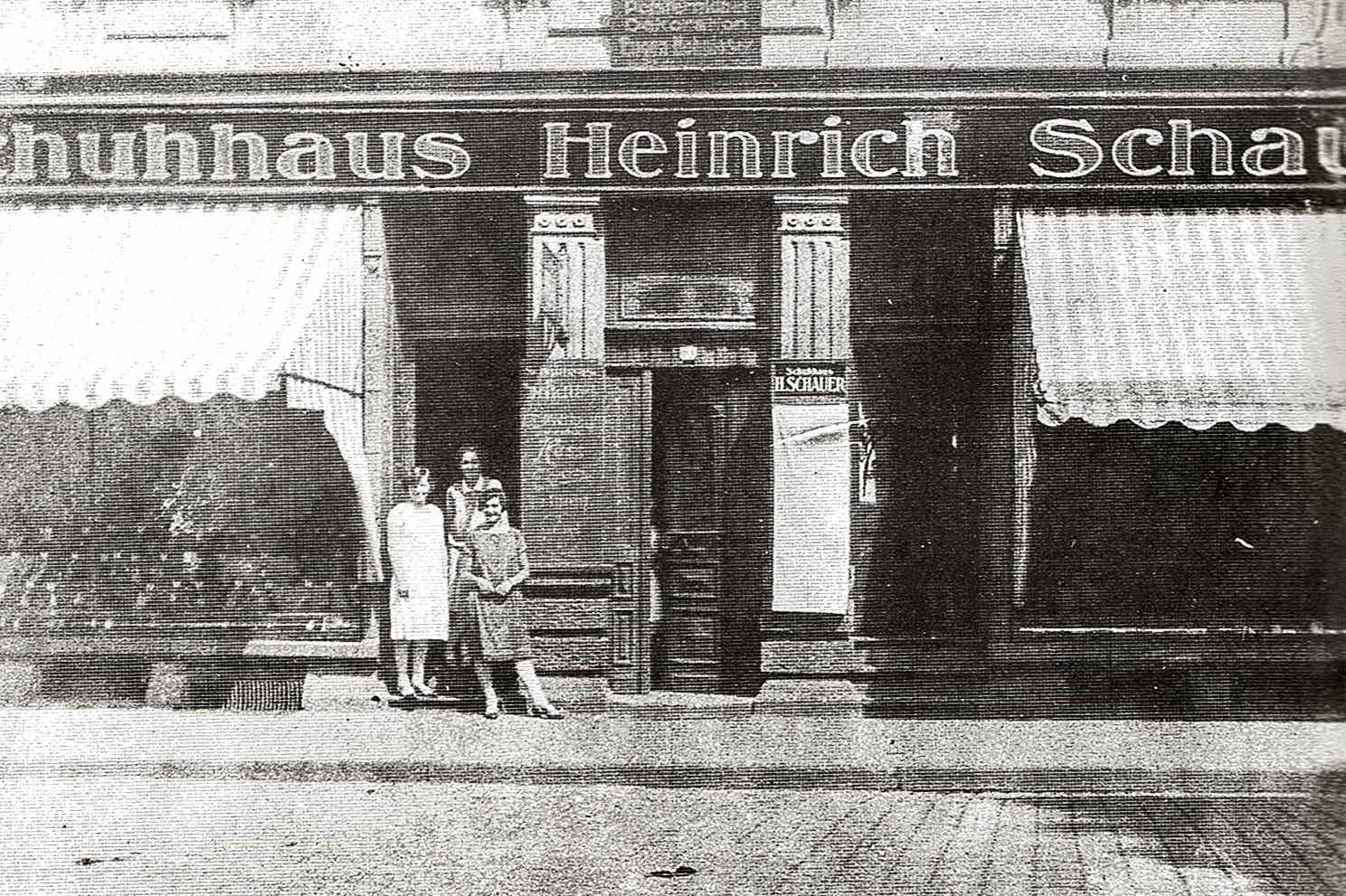

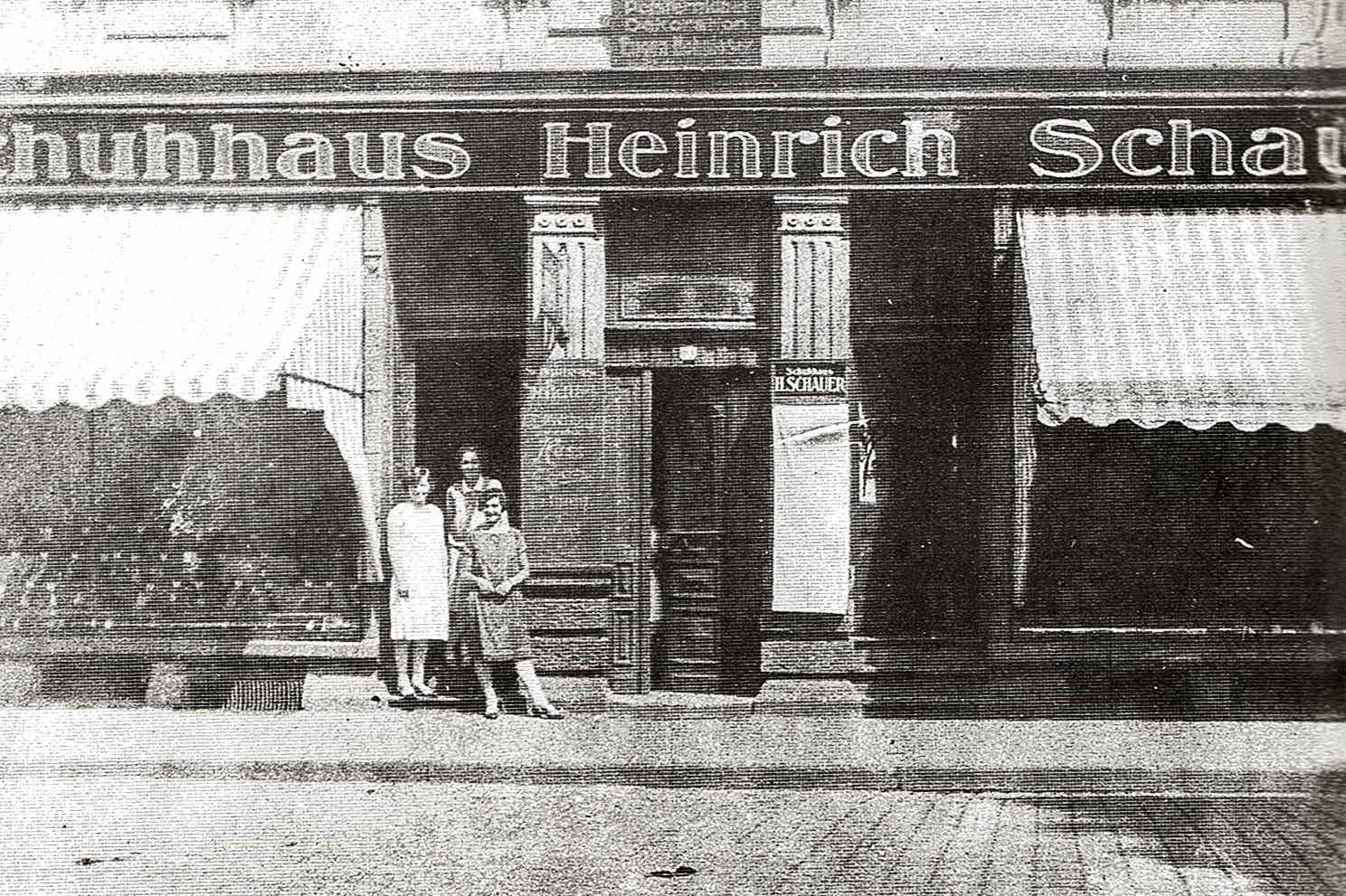

1943 wird sie weiter in das Vernichtungslager Kaiserwald verschleppt, wo sie durch „glückliche Umstände“ gerettet werden kann. Später berichtet sie darüber in ihren Memoiren und wie ein „wahres Wunder“ ihr Leben rettet: Am ersten Abend beim Appell läuft die SS-Aufseherin Eva Kowa auf und ab, zählt die Lagerinsassen und bleibt bei Trude stehen. Sie fragt sie, ob sie Trude Ullmann aus Pforzheim sei. Trude bejaht die Frage. Die Lageraufseherin antwortet: „Ich bins, Eva Kowa. Kennst du mich nicht mehr?“ Sie hatte als Verkäuferin in einem Pforzheimer Schuhgeschäft bei Schauers gearbeitet und häufiger Schuhe an Trude und ihre Familie verkauft. Obwohl die Aufseherin eigentlich als äußerst brutal bekannt ist, sieht sie Trude von da an als „ihre Jüdin“ an, bringt ihr Essen und verhilft ihr zu einer Arbeitsstelle im Lager. Das rettet Trude das Leben.

Ihre Eltern Salli und Frieda sowie ihre Schwester Erna werden im Oktober 1940 in das Lager Gurs deportiert. Ihre Schwester kann gerettet werden und lebt später in New York City. Trudes Eltern werden im Konzentrationslager Auschwitz ermordet.

Trude lebt später mit ihrem Mann Lewis, den sie im Konzentrationslager kennen gelernt hatte, in den USA. Sie gründen eine Familie und bekommen zwei Kinder.

Trude Ullmann stirbt im Jahr 2020 im Alter von 96 Jahren.

„Meine Mutter und mein Vater wurden im KZ Auschwitz ermordet.“ „Für Jahre wachte ich nachts bei fast jedem Geräusch auf.“ „In den Frühmorgenstunden der Nacht vom 9. auf 10. November hörten wir auf einmal viel Krach vor der Haustür und mein Vater ging herunter, um die Tür aufzumachen. Drei SS-Leute zogen ihn auf die Straße und verschlugen ihn so sehr, daß er sein Bewusstsein verlor und dann einfach im eigenen Blut liegengelassen wurde.“ Trude Ullmann über die Erlebnisse der Pogromnacht in Pforzheim

Sali Schauer wird am 5. November 1910 in Pforzheim geboren.

Sie ist, wie ihre Schwester Berta, Schülerin der Hildaschule in den 1920er Jahren. Wie lange sie diese besucht, ist nicht bekannt. Sie lebt mit ihren Eltern Heinrich und Fanny sowie mit ihrem Bruder Moritz bis 1930 in der Zerrennerstraße 8, zuletzt in der Bleichstraße 60.

Der Vater führt in Pforzheim zwei Schuhgeschäfte: „Edox“ in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße und „Schuhhaus Heinrich Schauer“ am Sedanplatz. Beide Geschäfte werden am 10. November 1938 verwüstet. Nach der Pogromnacht sind ihr Vater und ihr Bruder über einen Monat im KZ Dachau eingesperrt. Die Familie kann 1939 in die USA fliehen.

Berta lebt in El Paso (Texas) und bekommt zwei Kinder. Sie stirbt bereits im Jahr 1953. Sali Schauer lebt in New York, wo sie im Jahr 2007 verstirbt.

„Meine Eltern hatten in Pforzheim zwei Schuhgeschäfte bis zu dem Zeitpunkt, wo Hitler alles zerstörte.“ Sali Schauer, 1988 „Mein Vater und Bruder wurden zu dieser Zeit in das KZ-Lager Dachau gebracht. Mein Vater hat diesen schrecklichen Abschnitt überlebt und wir konnten mit großer Mühe seinerzeit unsere Heimat verlassen, wo wir eigentlich unseren Lebensabend verbringen wollten, was uns nicht vergönnt war.“ Sali in einem Brief, 1988

Berta Schauer wird am 24. Juli 1914 in Pforzheim geboren.

Sie ist, wie ihre Schwester Sali, Schülerin der Hildaschule in den 1920er Jahren. Wie lange sie diese besucht, ist nicht bekannt. Sie lebt mit ihren Eltern Heinrich und Fanny Schauer sowie mit ihrem Bruder Moritz bis 1930 in der Zerrennerstraße 8, zuletzt in der Bleichstraße 60. Der Vater führt in Pforzheim zwei Schuhgeschäfte: „Edox“ in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße und „Schuhhaus Heinrich Schauer“ am Sedanplatz.

Beide Geschäfte werden am 10. November 1938 verwüstet. Nach der Pogromnacht sind ihr Vater und ihr Bruder über einen Monat im KZ Dachau eingesperrt. Die Familie kann 1939 in die USA fliehen.

Berta lebt in El Paso (Texas) und bekommt zwei Kinder. Sie verstirbt bereits am 29. November 1953 in El Paso, Texas.

Schwester Sali lebt bis ins hohe Alter in den USA.

„Meine Eltern hatten in Pforzheim zwei Schuhgeschäfte bis zu dem Zeitpunkt, wo Hitler alles zerstörte.“ Bertas Schwester Sali Schauer, 1988 „Mein Vater und Bruder wurden zu dieser Zeit in das KZ-Lager Dachau gebracht. Mein Vater hat diesen schrecklichen Abschnitt überlebt und wir konnten mit großer Mühe seinerzeit unsere Heimat verlassen, wo wir eigentlich unseren Lebensabend verbringen wollten, was uns nicht vergönnt war.“ Bertas Schwester in einem Brief , 1988

Edith Rosenblüth wird am 15. Dezember 1919 in Pforzheim geboren.

Gemeinsam mit ihren Eltern Salomon und Sophie sowie ihrem Bruder Leopold Wolf wohnt sie in der Zerrennerstraße 6. Die Familie betreibt dort ein Geschäft für Tabakwaren. Nach dem sogenannten „Judenboykott“ 1933 muss die Familie Rosenblüth mehrfach den Wohnort wechseln (Westliche Karl-Friedrich-Straße 19, Zerrennerstraße 41, Sophienstraße 14).

Edith besucht die Hildaschule und muss diese 1934 verlassen. Bis zum generellen Arbeitsverbot für „Nicht-Arier“ absolviert sie eine Ausbildung als kaufmännische Angestellte.

1940 werden Edith und ihre Eltern in das Lager Gurs deportiert. Während Edith und ihr späterer Ehemann aus Gurs fliehen können, werden ihre Eltern im Vernichtungslager Auschwitz ermordet.

Nach ihrer Flucht ist sie in der französischen Résistance als Widerstandskämpferin tätig. Im August 1943 geht sie als Fremdarbeiterin getarnt nach Wien, wird im Juni 1944 verhaftet und nach Verhören durch die Gestapo nach Auschwitz und von dort nach Ravensbrück deportiert. Durch die Hilfe mehrerer Mithäftlinge – sie wird im Lager versteckt – kann Edith dem über sie verhängten Todesurteil entgehen und gelangt im Rahmen der „Aktion Bernadotte“ nach Schweden.

Edith Rosenblüth lebt nach Kriegsende in Wien und stirbt dort am 26. Oktober 1974 im Alter von 54 Jahren.

„In der von den Nazis so genannten ,Kristallnacht‘ wurde mein Großvater in seiner Wohnung fast tot geprügelt.“ Edith Rosenblüths Sohn, 2014 „Im Lager Gurs schloss sich Edith Rosenblüth einer gut organisierten Gruppe junger, österreichischer, politisch engagierter Flüchtlinge an und lernte dort auch ihren zukünftigen Ehemann, meinen Vater, kennen. Als ab 1942 die Deportationen begannen, konnten sie mit Hilfe der Résistance das Lager verlassen.“ Edith Rosenblüths Sohn, 2014

Ellen Roos wird am 8. Juni 1921 in Pforzheim geboren.

Ihr Vater Dr. Nathan Roos ist ein bekannter Arzt, dem unter der NS-Herrschaft die Zulassung entzogen wird. Ihre Mutter ist Luise Roos. Ellen ist Schülerin der Hildaschule. Sie verlässt1934 aufgrund des seelischen Drucks durch die Anfeindungen von Schülern die Schule. Danach besucht sie das „Professor Busers Töchterinstitut“ in Teufen in der Schweiz.

In der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November wird Ellens Vater brutal zusammengeschlagen und verliert das Bewusstsein. Er wird am kommenden Morgen nach Dachau verschleppt und mehrfach misshandelt. Dort wird er gezwungen, sich zum Verkauf seiner beiden Häuser bereit zu erklären und innerhalb von zwei Monaten mit seiner Familie Deutschland zu verlassen.

Die Familie Roos flüchtet im Februar 1939. Über Frankreich wollen sie in die USA gelangen. Durch Ausbruch des Krieges wird Nathan Roos 1939 für drei Monate als „feindlicher Ausländer“ inhaftiert. Ellen besucht in dieser Zeit eine Schule in Paris. 1940 gelingt der Familie die Flucht in die USA. Ellen lebt dort gemeinsam mit ihren Eltern, ihrem Ehemann Fred und ihren drei Töchtern.

Ellen Roos verstirbt 96-jährig am 10. Juni 2017.

„Meine Tochter Ellen besuchte die Höhere Mädchenschule in Pforzheim [Anm.: Hildaschule]. Wegen unhaltbarer Zustände, wie persönliche Anpöbelungen und Singen judenfeindlicher Lieder, die die jüdische Rasse verächtlich machten, musste ich das Kind 1934-37 in das Institut Buser [...] senden.“ Nathan Roos in einem Brief über seine Tochter, 1955

Margarete Peritz wird am 16. August 1909 in Pforzheim geboren.

Wie lange sie Schülerin an der Hildaschule ist, ist nicht bekannt. Im Schuljahr 1924/25 besucht sie die Klasse 3c. Sie lebt Ende der 1930er Jahre mit ihrem Mann Herbert Becker in Berlin, wo sie im Jüdischen Krankenhaus ausgebildet wird.

Ihre Eltern David und Recha werden am 22. Oktober 1940 zuerst in das Lager Gurs, 1942 weiter nach Auschwitz deportiert. Ihre beiden Schwestern Liese und Eleonore können 1939 nach Großbritannien fliehen.

Am 12. März 1943 wird sie zusammen mit ihrem Ehemann von der Gestapo Berlin mit dem 36. Osttransport nach Auschwitz deportiert. Margarete und ihr Mann Herbert überleben die Verfolgung nicht.

Liese Peritz wird am 24. November 1914 in Pforzheim geboren.

Sie lebt mit ihren Eltern Recha und David und den Schwestern Eleonore und Margarete in der Güterstraße 8. Liese ist, wie ihre Schwester Margarete, Schülerin der Hildaschule bis mindestens 1929, als sie die Obertertia (OIIIa) besucht. In den 1930er Jahren arbeitet sie bei der Firma „Gebrüder Hollander“.

Ihre Eltern David und Recha werden am 22. Oktober 1940 zuerst nach Gurs verschleppt, 1942 weiter nach Auschwitz. Ihre Schwester Margarete, die inzwischen in Berlin lebt, wird 1943 nach Auschwitz deportiert. Liese kann 1939 mit ihrer Schwester Eleonore nach Großbritannien fliehen. Sie hat zunächst noch Briefkontakt zu ihren Eltern. Nach Kriegsende wird es zur traurigen Gewissheit, dass ihre Eltern und ihre Schwester Margarete die Verfolgung nicht überlebt haben.

Liese lebt in Großbritannien und lernt ihren späteren Ehemann Richard Lang kennen, der als österreichischer Flüchtling bereits seine Frau und eine Tochter durch den Holocaust verloren hatte.

Gemeinsam versuchen sie, sich ein neues Leben aufzubauen. Sie gründen ein Familienunternehmen für Geschenkeartikel.

Lieses Schwester Eleonore stirbt im Jahr 2001. Ehemann Richard verstirbt 1980. Liese lebt bis zu ihrem Tod im Jahr 1986 in Derby.

Ihr Sohn Rolf führt das Familienunternehmen bis heute.

"Und nun, meine lieben Eltern, wie geht es denn Euch? Wir warten schon sehnsüchtig auf Post von Euch? [...] Was hört ihr von Grete? Oder habt ihr sonst von jemandem Post? [...] Wir beten für Frieden und baldige Wiedervereinigung mit unseren Lieben. Ich rufe Euch zu: verliert den Mut und die Hoffnung nicht, der Tag der Befreiung wird auch für Euch kommen, ja muß kommen [...]. Es umarmt Euch innigst und küßt Euch 1000 Mal Eure immer in Gedanken bei Euch weilende Tochter Liese" Liese in einem Brief vom 4.9.1942 an ihre Eltern im Konzentrationslager Gurs, welcher nicht mehr zugestellt werden konnte. Recha und David waren bereits nach Auschwitz deportiert worden.