Und du bist raus!

Die jüdische Gemeinde wird aufgrund der erzwungenen Auswanderungen – man muss es eigentlich Flucht nennen – immer kleiner. Dennoch gibt es nach wie vor eine jüdische Gemeinschaft in Pforzheim und entsprechende Treffen. Manche wollen nach wie vor ihre Heimat nicht einfach aufgeben. Wenn man sich nicht im Privaten trifft, so sind die bekannten Treffpunkte die Synagoge, das Gemeindehaus dahinter oder das Café Simon. So wie beispielsweise 1936. Idas und Lillis Väter finden sich mit weiteren 20 Mitgliedern der jüdischen Gemeinde im Hof der Synagoge zu einem Gruppenfoto zusammen. Herr Ascher ist auch da, wie auch Lillis Nachbar Herr Peritz und Ilse Landaus Vater. Alles Frontkämpfer. Im Ersten Weltkrieg haben sie ihr Leben für ihre Heimat Deutschland eingesetzt, wurden zum Teil verwundet, die meisten mit militärischen Orden ausgezeichnet. Viele sind der Meinung, dass sie das vor dem Terror der Nationalsozialisten schützen werde. Dieser Ansicht ist auch Herr Peritz. Er weigert sich sein Land zu verlassen. Dieselbe Meinung teilt auch Dr. Ascher. Als glühender Patriot möchte er sich voll und ganz für sein geliebtes Deutschland einsetzen. Seine Frau Elsi – eine gebürtige Schweizerin – begegnet dieser Vaterlandsliebe nur mit verzweifeltem Kopfschütteln.

Im Hof der Synagoge •Q

Im selben Jahr finden die Olympischen Sommerspiele in Berlin statt. Alles schaut auf den Sport. Umso glücklicher sind die, die vor Ort bei einem der Wettkämpfe mitfiebern dürfen. Vom 1. bis 16. August messen sich fast 4000 Sportler aus 49 Ländern und kämpfen um Edelmetall. Deutschlands Olympia-Team macht sich berechtigte Medaillenhoffnungen. Und auch Pforzheim ist in aller Munde, denn die Medaillen werden von der Firma B.H. Mayer in der Goldstadt hergestellt.

Nach den Spielen zeigt sich das inzwischen bekannte Gesicht des NS-Regimes – zumindest für diejenigen, die es sehen wollen. In Pforzheim wird im Herbst mal wieder im Gleichschritt marschiert. Am 6. Oktober 1936 präsentiert sich der Bevölkerung das „III. Infanterie-Regiment 111“ auf dem Marktplatz. Jung und Alt sind auf den Beinen. Aus den Fenstern der Häuser rund um den Platz schauen Neugierige dem Schauspiel zu.

Marktplatz •Q

Mittwoch, 3. Februar 1937 – endlich: Purim-Feier. Heute ist Verkleiden angesagt. Das traditionelle Fest soll an die Rettung des jüdischen Volkes in der persischen Diaspora erinnern. Es ist ein Fest der Freude. Beim Gottesdienst in der Synagoge geht es an diesem Tag deshalb auch nicht besonders ernst zu. Es werden außerdem Geschenke ausgetauscht und viele, vor allem süße Festspeisen gegessen. Trude freut sich schon. Gemeinsam mit ihrer Schwester Erna macht sie sich auf den Weg ins Café Simon. Das Ehepaar Simon führt es schon seit mehreren Jahren. Heute ist richtig was los. Viele bunte Kostüme werden zur Schau gestellt. Lilli ist auch da. Sogar Lilo ist gekommen. Nur wenige, die heute da sind, sind noch an „normalen“ Schulen. Die meisten sind jetzt in der „jüdischen Abteilung“. Überhaupt ist der Alltag sehr schwer geworden, vieles findet inzwischen nur noch im Verborgenen statt. Aber heute steht das Feiern im Vordergrund. Die Stimmung unter den Kindern ist ausgelassen. Ein Foto darf nicht fehlen, um die bunte Mischung an Kostümen festzuhalten.

Purim-Feier im Café Simon •Q

Edith ist inzwischen wieder zurück aus der Schweiz und hat in Pforzheim eine Arbeitsstelle gefunden. Seit Anfang 1937 arbeitet sie bei der Firma Karl Rupp in der Zähringer Allee 41 als Kontoristin. Das entspricht zwar nicht ihrem eigentlichen Berufswunsch, aber die Arbeitsstelle ist gut. Ihr Chef, Herr Rupp, schätzt sie als zuverlässige und kompetente Mitarbeiterin. In der Firma für Schmuck-, Silber- und Alpaccawaren verrichtet sie unterschiedlichste Tätigkeiten. Von Buchhaltung über Versandarbeiten bis hin zur Korrespondenz mit Kunden erledigt sie ihre Aufgaben äußerst zuverlässig.

Am frühen Abend geht Edith ins Café Simon. Dort trifft sich der Synagogenchor. An diesem Abend ist auch Trude da. Sie und ihre Freundin Beate Kahn sind hier die „jungen Küken“. Der Chor ist ganz bunt zusammengesetzt. Vor allem erinnert der Abend fast schon an ein Hilda-Treffen. Einige Mitschülerinnen oder Ehemalige singen auch mit: Herta Levy, Ilse Landau, Trude Marx, Elfriede Aron, Liese Peritz und Lilly Adler. Die Nathan-Schwestern sind auch dabei. Und natürlich darf der Kantor, Herr Marx, nicht fehlen. Neben ihm sitzt Herr Lieben. Er spielt immer die Orgel in der Synagoge. Die Gespräche werden nur kurz unterbrochen, um ein Foto zu machen.

Synagogenchor •Q

Ida hat sich in der Zwischenzeit in der Schweiz ziemlich gut eingelebt, obwohl die Schule weit weg von der Heimat ist. Sie macht dort viel Sport und geht Skifahren. Auch das Essen ist sehr gut. Zu gut, wie Idas Eltern finden. Als sie in den Ferien nach Hause kommt, bekommen ihre Eltern einen Schreck und setzen sie erstmal auf Diät.

Das Töchterinstitut im Winter •Q

Im Juli 1937 ist aber auch an der neuen Schule Schluss. Ihr Vater Salomon und Ellens Vater, Herr Dr. Roos, bekommen keine Devisen mehr, um die Schule zu bezahlen. Ida fehlt noch ein Jahr bis zum Abitur, Ellen zwei. Für beide ist unklar, wie es nun weitergeht. Aber zuerst müssen sie zurück in die Heimat. Wieder in Pforzheim angekommen, fallen ihnen die Unterschiede im Alltag viel deutlicher auf. In der Schweiz waren die Probleme irgendwie weit weg. Und was Ida besonders trifft: Ihr Traum, den sie schon seit Jahren hat, ist wohl geplatzt. Ein Medizinstudium ist in weiter Ferne. Da hilft ihr das hervorragende Zeugnis der Schweizer Schule auch nicht weiter.

Idas kleinen Bruder Hans belastet die Situation auch. Er ist natürlich noch sehr jung und versteht es nur zum Teil. Manchmal ist die Diskriminierung aber auch für ihn offensichtlich. Beispielsweise als er völlig aufgelöst und verängstigt nach Hause kommt…

Die Stimmung bei den Bensingers ist alles in allem nicht gerade optimistisch. Einen kleinen Lichtblick gibt es aber: Ida findet zumindest eine Ausbildungsstelle bei einer Damenschneiderin in Karlsruhe. Nicht das, was sie eigentlich will, aber immerhin etwas. Lange hatte sie in Pforzheim nach einer Stelle gesucht. Aber keine christliche Schneiderin hatte den Mut, einen jüdischen Lehrling anzustellen. Also fragte sie bei einer jüdischen Damenschneidermeisterin an. Täglich fährt sie seit Oktober nun nach Karlsruhe. In der Douglasstraße 3 wird sie von Frau Wolf-Fortlouis ausgebildet. Und jetzt sieht sie auch ihren Freund Fritz wieder regelmäßig, denn sie fahren morgens gemeinsam mit dem Zug. Also hat es irgendwie doch etwas Gutes.

Anfang 1938: Großer Jubel in Österreich. Im Nachbarland gab es in den Tagen und Wochen zuvor ziemlichen Aufruhr. Die Heimat des „Führers“ sollte nun auch nationalsozialistisch regiert werden. Am 12. März marschieren daher deutsche Truppen der Wehrmacht, SS und Polizeieinheiten ein und übernehmen die Kontrolle im Land. Drei Tage später verkündet Adolf Hitler auf dem Heldenplatz in Wien den Anschluss an das Deutsche Reich.

Hitler in Österreich (Bildquelle: Q)

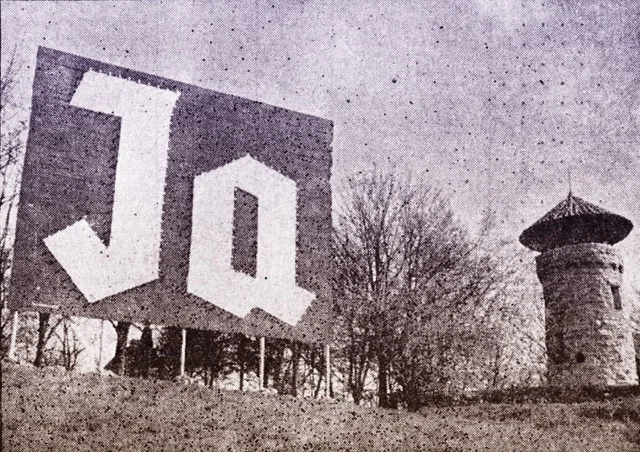

Die Annexion Österreichs wird zu einer riesigen Propagandaschlacht. Im Vorfeld der „Wahl“ zum „Großdeutschen Reichstag“ am 10. April 1938 werden auf den Hügeln rund um die Stadt weit sichtbare Schilder mit dem Wort „Ja“ aufgestellt. Neben dem Hachelturm ist das Schild sogar mit Glühbirnen bestückt, sodass die Schrift auch nachts zu erkennen ist. Auf dem „Platz der SA“ finden sich die Pforzheimer zu einer Massenkundgebung zusammen. Die bevorstehende Wahl ist gekoppelt mit einer Volksabstimmung über den Anschluss Österreichs. Das Ergebnis: 98,5 Prozent der Wahlberechtigten stimmen angeblich mit „Ja“.

Am Hachelturm •Q

Während viele den Anschluss Österreichs begrüßen, ist für die Schülerinnen und Schüler im „Schulghetto“ vieles auf die Vorbereitung der Auswanderung ausgelegt, begleitet von permanenter Unsicherheit und immer wieder Abschiednehmen, wenn eine weitere Familie ein Visum bekommt. Ein kleiner Ausflug nach Heidelberg mit Herrn Marx soll ein wenig Ablenkung bringen. Der Besuch des Heidelberger Schlosses ist der Höhepunkt des Tages.

Ausflug zum Heidelberger Schloss •Q

Bei Bensingers verschärft sich zunehmend die Lage. Die wirtschaftliche Situation ist für das Geschäft von Herrn Bensinger inzwischen desaströs. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als es an Herrn Riehm, einen „alten Kämpfer“ der Partei, weit unter Wert zu verkaufen. So wie Idels Vater geht es vielen jüdischen Geschäftsleuten in Pforzheim. Der Kundenkreis hat sich in den letzten Jahren stark verkleinert und die Verkaufszahlen sind eingebrochen. Mit dem Verkauf ist nicht nur ein finanzieller Verlust verbunden, sondern auch das hart erarbeitete Lebenswerk, das nun in Trümmern liegt. Natürlich sind da auch diejenigen Pforzheimer, die von den Zwangsverkäufen profitieren. Vielen ist es wahrscheinlich egal oder sie sehen darin nichts, was moralisch fragwürdig ist. Einige wenige geben den jüdischen Verkäufern unter der Hand auch den Differenzbetrag zum eigentlichen Wert.

Auch das Geschäft von Herrn Rosenblüth hat in den letzten Jahren sehr stark gelitten. Mit dem Umzug in die Sophienstraße 14 betreibt Ediths Vater den Zigarettenhandel nur noch kommissionsweise. Er bezieht die Ware von der Firma Schön aus der Bahnhofstraße. Sein Kundenkreis war ein sehr ausgedehnter und erstreckte sich nicht nur auf Pforzheim. Gasthäuser und Restaurants in den Ausflugsgebieten der Umgebung gehörten dazu: in Eutingen, Niefern, Huchenfeld, Hohenwart, Schellbronn, die Rennbahn auf dem Buckenberg, Dietlingen, Ellmendingen, Wilferdingen und weitere. Doch obwohl auch dieses Geschäftsfeld zurückgegangen ist, denkt Herr Rosenblüth nicht an Auswanderung. Wie viele andere gehört auch er zum Reichsbund jüdischer Frontsoldaten und ist stolz auf das Ehrenkreuz, das er für seinen Weltkriegseinsatz erhalten hatte. Ihm könne also nichts geschehen, glaubt er.

Der Schulalltag an der Hilda ist in vielen Situationen unerträglich geworden. Man versucht sich damit abzufinden, so gut es eben geht. Lilli und Trude gehören 1938 zu den letzten Jüdinnen an der Hildaschule, auch wenn sie längst keine vollwertigen Mitglieder der Schulgemeinschaft mehr sind. Der Direktor verkündet nun im April 1938 auch Trude, dass sie im kommenden Schuljahr nicht mehr an der Schule erwünscht sei.

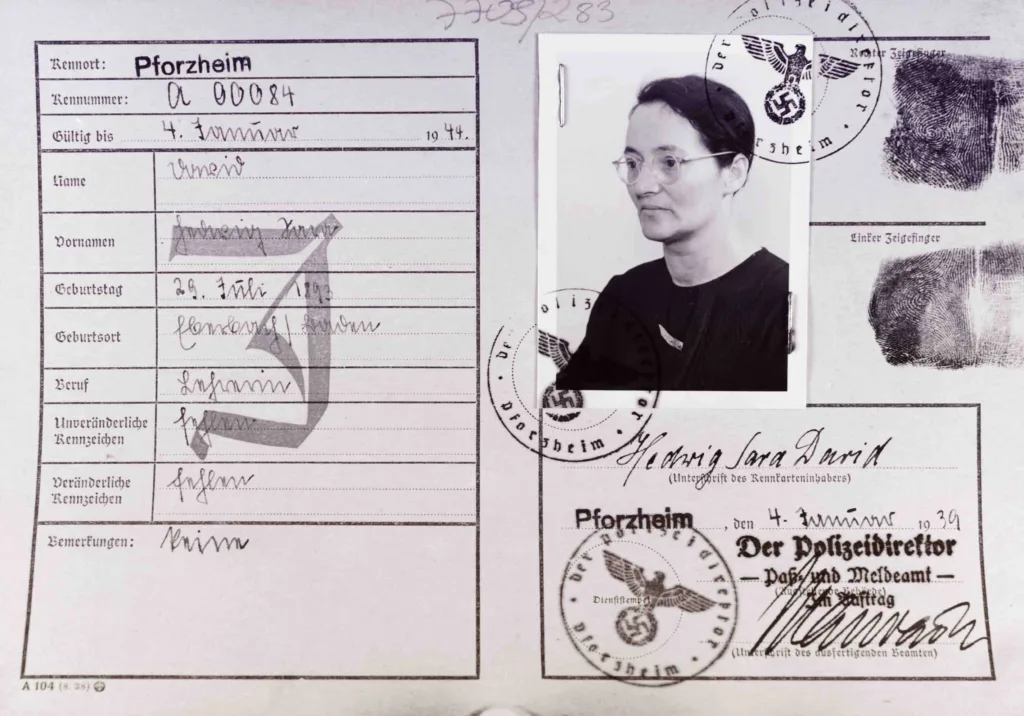

Vorerst besucht sie nun auch die „Jüdische Abteilung“ an der ehemaligen Osterfeldschule und trifft dabei auf viele bekannte Gesichter. Vier Monate später werden ihr und den anderen erneut vor Augen geführt, was es nun bedeutet, in Deutschland als Mensch jüdischen Glaubens zu leben: Das NS-Regime führt Zwangsvornamen ein, die Jüdinnen und Juden als Namenszusatz tragen müssen. Ida, Edith, Trude und Lilli heißen nun mit Zweitvornamen „Sara“, Männer werden jetzt „Israel“ genannt. Zusätzlich gebrandmarkt werden sie kurze Zeit später: Ihre Reisepässe werden mit einem „J“ für „Jude“ versehen.

Hedwig Davids Ausweis •Q

Sie fragen sich, was eigentlich noch Schlimmeres kommen kann, als einen Namen tragen zu müssen, der sie als andersartig stigmatisiert.