Seltsame Blicke

Das Schuljahr 1934/35 beginnt für die Hildaschülerinnen mit dem Fahnenappell in der Nordturnhalle. Die Atmosphäre hat sich im Vergleich zum Vorjahr stark gewandelt. In der Lehrerschaft hat sich einiges getan. Es gibt viele neue Gesichter und Frau Funt und Frau Ganz sind plötzlich weg. Auch für Edith ist 1934 Schluss. Mit ihrem Austritt aus der Schule endet auch ihr beruflicher Traum. Aufgrund ihrer Begeisterung für Fremdsprachen wollte sie eigentlich Dolmetscherin werden. Jetzt orientiert sie sich angesichts der Umstände neu. Nach einer Weile findet sie eine Au-pair-Stelle in der französischen Schweiz. So hat sie zumindest eine Aufgabe und kann gleichzeitig ihr Französisch verbessern.

Für Ida setzt sich das fort, was sie schon in den vergangenen Monaten immer deutlicher wahrgenommen hat. Die Feindseligkeiten ihr gegenüber laufen aber weitgehend unterschwellig ab.

Es gibt jedoch auch gute Nachrichten. Ein „Neuzugang“: Trude ist jetzt auch an der Hildaschule. Immerhin ist sie nicht die einzige Jüdin. Mit ihrer besten Freundin Beate besucht sie dieselbe Klasse. Und da Beates ältere Schwestern Lore und Edith schon an der Hilda sind und somit quasi „alte Hasen“, findet sie sich schnell zurecht.

Trude 1934 •Q

Trude lebt mit ihren Eltern Salli und Frieda und Schwester Erna in der Zerrennerstraße 13. Sie wohnen in einer geräumigen, gemütlich eingerichteten Mietswohnung mit einem schönen Balkon. Nicht weit entfernt befindet sich das UfA-Kino. Es ist die absolute Attraktion in Pforzheim und lockt Besucher aus der ganzen Region an. Beim Blick aus dem Fenster kann Trude auch die Synagoge sehen. Trudes Vater Salli verdient sein Geld mit Eisenwaren und betreibt ein Fachgeschäft, in dem auch ihre Mutter mitarbeitet. Außerdem singt er im Synagogenchor. Aufgewachsen ist er in Haigerloch, Mutter Frieda lebte als Kind zeitweise im Elsass. Deshalb wechseln Trude, Erna und Frieda zu Hause nach Lust und Laune zwischen Deutsch und Französisch. Da ist Salli dann allerdings raus. Generell achtet Mutter Frieda auf eine koschere Küche, aber wenn die Kinder außer Haus sind, nimmt sie es nicht so streng. Wenn Trude beispielsweise bei ihrer nicht-jüdischen Freundin Elfriede Ritz zum Essen ist, isst sie eigentlich alles außer Schweinefleisch.

Bei Ullmanns herrscht ein liebevoller Umgang. Es wird gerne über alle möglichen Themen diskutiert. Die Eltern interessieren sich sehr für das Weltgeschehen. Auf dem Tisch liegen immer mehrere Zeitungen, darunter mindestens eine Pforzheimer Tageszeitung. Und vor allem die „Berliner Illustrirte“ darf nicht fehlen. Die liest vor allem Salli gerne.

Familie Ullmann •Q

Das neue Schuljahr wird seelisch belastender. Ida, Trude und die anderen jüdischen Mädchen dürfen nicht mehr mit den „arischen“ Schülerinnen in einer Reihe sitzen. Sie werden nun auf die hinteren Bänke abgeschoben. Einige Lehrer ignorieren sie und nehmen sie im Unterricht auch nicht mehr dran. Was aber Ida besonders trifft: In den Pausen reden die meisten anderen Schülerinnen nicht mehr mit ihr und gehen ihr aus dem Weg. Die meisten Mädchen dürfen nicht mehr mit ihr spielen. Idas Freundin Annemarie ist sehr traurig darüber, aber sie kann ja nichts dagegen tun.

Für Ida gibt es trotz allem Schrecklichen aber auch kleine Lichtblicke in der Schule. Nämlich dann, wenn Literatur und Kunstgeschichte auf dem Plan stehen. Der Lehrer zeigt gerne Bilder, die für die Nazis eigentlich „entartete Kunst“ sind. Er scheint also kein Nazi zu sein. Ida gefällt das. Seitdem liebt sie die Impressionisten und Expressionisten. Die Ferien und auch manche Wochenenden verbringen Ida und ihr Bruder Hans häufig bei den Großeltern in Rülzheim. Das Spielen auf dem Land ist für sie das Größte.

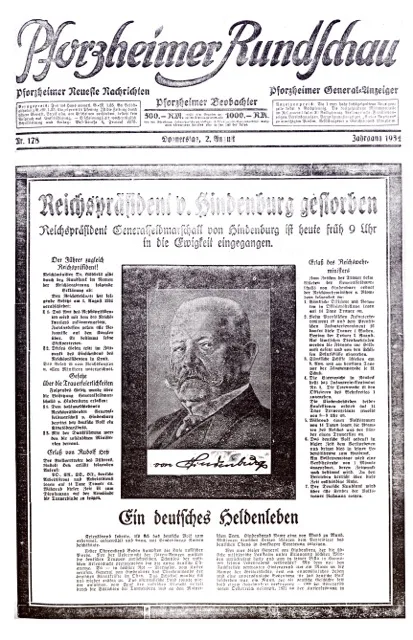

Am 2. August 1934 herrscht auf einmal Trauerbeflaggung in der Stadt. Reichspräsident Paul von Hindenburg ist tot. Wer wird jetzt neben Adolf Hitler der zweite „starke Mann“ in Deutschland?

Paul von Hindenburg (Bild: Bundesarchiv •Q)

Es dauert nicht lange, dann wird klar, dass es keinen neuen Reichspräsidenten geben wird. Reichskanzler Adolf Hitler lässt nun auch die Macht des Präsidentenamtes auf sich übertragen.

In Pforzheim gibt es im November nochmal hohen Besuch. Gauleiter Robert Wagner besucht die Goldstadt und begrüßt die „Alte Garde“ der Pforzheimer Parteigenossen. Die „alten Kämpfer“ ziehen zuvor in einem Aufmarsch durch die Stadt und treffen anschließend zum Appell auf dem Marktplatz ein.

Robert Wagner auf dem Marktplatz •Q

Die schleichenden Veränderungen setzen sich auch in den folgenden Monaten fort. Ida und Trude wie auch die anderen Pforzheimerinnen und Pforzheimer mit jüdischen Wurzeln bemerken das sehr genau. Unabhängig davon, ob sie traditionell ihren jüdischen Glauben leben, regelmäßig in die Synagoge gehen oder sehr liberal eingestellt sind, alle sind betroffen. Alle nehmen die Veränderungen wahr, beispielsweise in der Schule, in der die Religionsklassen bei Herrn Marx immer kleiner werden. Schon 1933 haben Ella und ihre Schwester Ruth die Hildaschule verlassen. Wenig später dann auch auch die Nathan-Schwestern Ilse und Edith. Auch Familie Grünbaum wandert nach Frankreich aus. 1934 dann Hannelore nach Antwerpen und Ilse nach Palästina. Auch Idas Freundin Ellen hält den Druck nicht mehr aus und verlässt die Hildaschule.

Das Jahr 1935 beginnt, wie das alte endete: Die Ausgrenzungen zeigen sich manchmal ganz offen, meistens aber sehr subtil. Im Frühjahr trifft sich die Pforzheimer Bevölkerung allerdings gut gelaunt im Arlinger, wo der diesjährige Kinderfestumzug durch die Straßen zieht.

Zu Beginn des Schuljahres 1935/36 besuchen nur noch zehn jüdische Schülerinnen die Hildaschule. Sie haben sich bisher nicht dem Druck gebeugt und bleiben weiterhin, auch wenn sie Außenseiterinnen sind. Alternativen gibt es für die meisten ohnehin kaum. Und dennoch gehen weitere Schülerinnen: Ruth Süßmann, Susanne Wolf, Trude Marx und einige andere. Das Gleiche hört man auch vom Reuchlin-Gymnasium und der Friedrich-Oberrealschule.

Es gibt allerdings auch einen Neuzugang: Lilli Braun ist jetzt an der Hilda. Doch sie merkt schnell, dass sie nicht willkommen ist. Lilli war noch im Jahr zuvor an der Hindenburgschule. Der Wechsel an die höhere Schule sollte eigentlich ein Neuanfang sein und Lilli freute sich darauf. Vor allem der Schulweg ist jetzt noch kürzer. Mit den Eltern Philipp und Marta und ihrem Bruder Edgar wohnt sie in der Güterstraße 5. Sie muss morgens nur durch die Bahnunterführung und ist schon da. In der Nachbarschaft wohnt seit diesem Jahr auch Familie Peritz. Lilli kennt die drei Schwestern Liese, Margarete und Eleonore aus der jüdischen Gemeinde. Liese und Margarete waren früher auch mal an der Hilda, aber sie sind wesentlich älter und arbeiten schon.

Lillis Vater ist zusammen mit ihrem Großvater Moritz an einer Bijouteriefabrik beteiligt. Ihr älterer Bruder Edgar besucht seit letztem Jahr das Reuchlin-Gymnasium.

Philipp, Edgar und Marta Braun •Q

Auch wenn Edith, Ida, Lilli und Trude nicht das ganze Ausmaß der judenfeindlichen Politik begreifen, so bemerken sie doch, dass es immer mehr Einschränkungen für sie gibt. Man hört die Erwachsenen darüber sprechen. Was sehr kontrovers diskutiert wird, ist die Frage „Gehen oder bleiben?“ Manche sprechen sich dafür aus, nach Palästina auszuwandern, um dort unter Gleichgesinnten sicher vor der Verfolgung zu sein. Andere lehnen diese Idee kopfschüttelnd ab. Sie sehen hier ihre Heimat und hoffen auf ein baldiges Ende der Hitler-Regierung. So sieht es auch Idas Vater. Salomon weigert sich, aus seinem Heimatland auszuwandern und alles hinter sich zu lassen. Meistens werden diese Themen aber nur hinter vorgehaltener Hand besprochen. Die Kinder sollen möglichst nicht beunruhigt werden. Vieles lässt sich aber einfach nicht verheimlichen. Insbesondere da die jüdische Gemeinde in Pforzheim immer weiter schrumpft. Wenn auch schweren Herzens versuchen einige ein Auslandsvisum und eine Arbeitsstelle zu bekommen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Manchen bleibt gar nichts anderes übrig, da sie in Deutschland nicht mehr ihren erlernten Beruf ausüben dürfen: Juden dürfen z.B. kein Rechtsanwaltsbüro mehr führen. Die meisten jüdischen Beamten wurden bereits aus dem Staatsdienst entlassen. Auch jüdische Arbeiter und Angestellte dürfen nicht mehr bei Behörden arbeiten. Ein Teil der Ärzteschaft ist ebenso aus dem Berufsleben verdrängt worden oder wird von Nicht-Juden gemieden.

Trotz der Einschränkungen gibt es natürlich die traditionellen Feiern und Anlässe der jüdischen Gemeinde, die man sich nicht nehmen lassen will. Am 7. Juni hält ein Gruppenfoto hinter der Synagoge den Moment nach einer Bat-Mizwa-Feier fest: für Susanne, Herta, Edith, Lore, Ruth und Ellen ein besonderer Tag.

Im Hof der Synagoge •Q

Die gemeinsamen Feiern sorgen für ein Zusammengehörigkeitsgefühl und blenden für kurze Momente den Alltag aus. Doch manche befürchten, dass es noch schlimmer kommen wird.