Überleben

Mit den fallenden Temperaturen geht es Lilli gesundheitlich zunehmend schlechter. Zuerst erkrankt sie an der Roten Ruhr, eine schwere bakterielle Durchfallerkrankung, die durch die Mangelhygiene verursacht wird. Wenig später erleidet sie Typhus-Fieber. Dazu kommen noch Erfrierungen an beiden Knien. Die Schmerzen sind unerträglich. Sie magert regelrecht zu einem Skelett ab und ist so schwach, dass sie nicht einmal aufstehen kann. Immerhin sind ein paar Hilfskräfte des Schweizer Roten Kreuzes im Lager. Sie versuchen zumindest das Leid der Kinder im Lager etwas zu mildern und sie notdürftig zu versorgen. Die Rot-Kreuz-Schwester Elsbeth Kasser sucht nach freiwilligen Helferinnen unter den Lagerinsassen. Darunter sind auch die ehemalige Hildalehrerin Hedwig David und ihre Schwester Sofie. Sie versuchen für die älteren Kinder die Verhältnisse erträglicher zu machen und organisieren auch ein wenig Unterricht, soweit das eben möglich ist. Der Ersatzunterricht findet in der Baracke im „Ilot K“ statt. Auch Lilli versucht phasenweise teilzunehmen, als es ihr besser geht. Oft ist sie aber zu geschwächt.

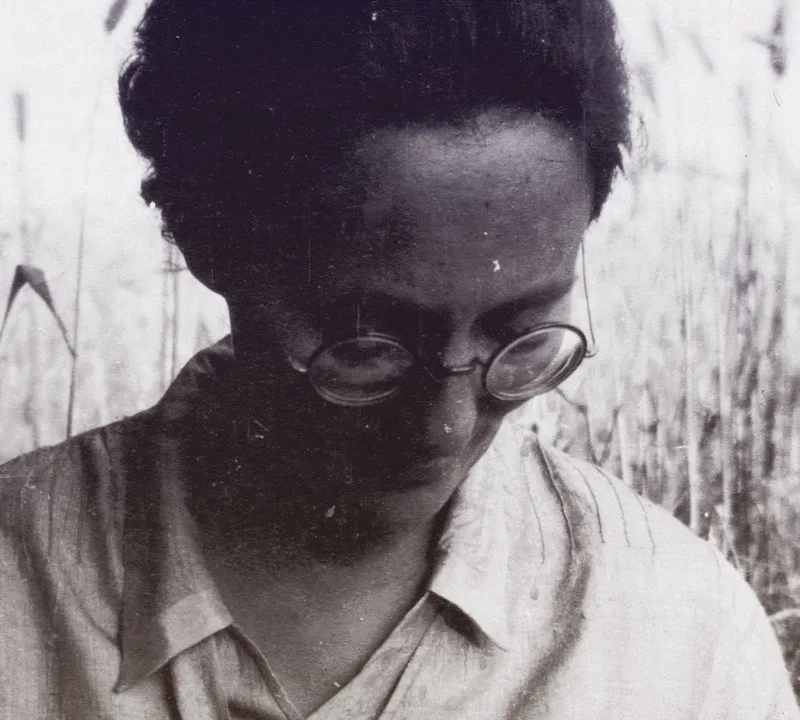

Hedwig und Sofie David •Q

Was die Situation der Kinder auch ein wenig verbessert, sind aus der Schweiz gespendete Pakete mit Grundnahrungsmitteln. Diese organisiert das Kinderhilfswerk der jüdischen Gemeinden Frankreichs, OSE, und vermittelt dazu Patenschaften im Ausland für die Kinder. Mit der Zeit ist man in der Not erfinderisch. Durch internationale Hilfsorganisationen kommen Spiel- und Sportgeräte ins Lager. Eine der Internierten, Anne-Rose Wolf, war bereits in Karlsruhe Hilfsturnlehrerin. Sie organisiert bei schönem Wetter Sport und Spiele für die Kinder. Ebenso werden notdürftig Zupfinstrumente aus leeren Milchpulverfässern hergestellt. Und sogar eine Kindertheatergruppe spielt unter der Leitung von Hedwig Zweig kleine Szenen zu Liedern wie „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“. Die Aktivitäten tun nicht nur den inhaftierten Kindern gut, sie lenken auch die Erwachsenen vom tristen Lagerleben ab, das geprägt ist von Hunger und Tod.

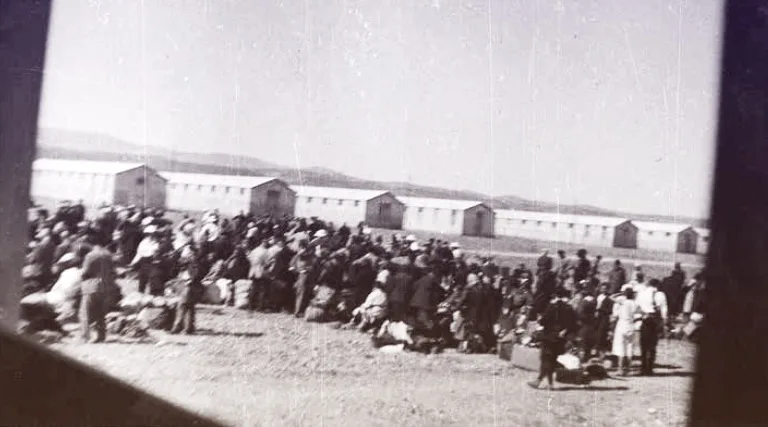

Heimlich im Lager aufgenommene Fotos (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum •Q)

Lillis Gesundheitszustand stabilisiert sich in den folgenden Monaten nicht wesentlich. Zu allem Übel bekommt sie auch noch Gelbsucht. Eine Genesung in dieser Situation, bei mangelnder medizinischer Versorgung in überfüllten Baracken, ist zunehmend unwahrscheinlich. Für internierte Kinder in diesem Zustand versucht das Rote Kreuz eine Freilassung zu erreichen, um sie in Kinderheime zu bringen, wo sie versorgt werden können. Dafür ist die Zustimmung der Eltern notwendig. Für Lilli rückt dieser Moment näher. Da ihre Mutter die Hoffnung hat, dass Lilli dadurch überleben kann, unterschreibt sie letztendlich unter bitteren Tränen die Papiere für die Abfahrt ins Kinderheim. Ob sie sich je wieder sehen, ist ungewiss.

Am anderen Ende der Welt finden Ida und ihre Familie in Bolivien einen Ort, der ihnen Sicherheit vor der Verfolgung bietet. Aber das Land ist im wahrsten Sinne des Wortes eine andere Welt.

Auch wenn die Familie versucht, sich in La Paz eine neue Existenz aufzubauen, sind die Narben tief. Dazu kommt die Ungewissheit über die Zurückgebliebenen, Verschleppten und Vermissten. Und der schwierige Neuanfang, der nicht nur die Sprache betrifft, sondern auch die finanzielle Lage der Familie. Der ganze Hausrat, den die Familie nach Rotterdam geschickt hatte, kommt nie bei den Bensingers an. Die Familie beginnt mit nichts und muss deshalb auch mehrfach umziehen. Immerhin gibt es die Sopro, die die Geflüchteten unterstützt und bei der Arbeitssuche hilft. Und die Einheimischen nehmen Idas Familie sehr gut auf. Ihr Vater findet eine Stelle als Verkäufer. Ida ist froh, dass sie inzwischen die Stelle als Kindermädchen bekommen hat. Zuerst arbeitete sie für kurze Zeit als eine Art „Ladendetektivin“. Ihr fiel es aber schwer, weil sie so lange herumstehen musste. Das passte gar nicht zu ihr. Daher hat sie mit der neuen Stelle Glück. Außerdem wohnt sie nun auch bei der Familie. Und was für Ida der pure Luxus nach all den Entbehrungen ist: Sie teilt sich mit den Mädchen ein eigenes Bad.

Nach einer Weile findet Ida auch Anschluss. Insbesondere andere Geflüchtete aus verschiedenen Ländern finden sich zu einem Freundeskreis zusammen. Was Ida Halt gibt, sind die Briefe, die sie regelmäßig in alle möglichen Länder verschickt und bekommt. Leider kommen viele nicht an. Aber das ist der einzige Weg, Kontakt zu halten und Informationen über Freunde und Familienmitglieder zu bekommen, die auf der ganzen Welt verstreut sind. Auch der regelmäßige Kontakt zu Fritz in Schweden ist für sie ein wichtiger Anker.

Am 22. Juni 1941 erschüttert eine Nachricht die Weltöffentlichkeit. Die Wehrmacht überschreitet mit rund 3 Millionen Soldaten die sowjetische Grenze und startet einen beispiellosen Angriffskrieg. Das Kriegsgeschehen weitet sich zu einem Weltkrieg aus. Er wird von deutschen Truppen im Osten rücksichtsloser und brutaler geführt, als es sich viele vorstellen können. Trude ist zu diesem Zeitpunkt noch in Berlin. Eine Nachricht von ihren Verwandten aus Haigerloch führt dazu, dass sie die Hauptstadt verlässt.

Wovon die Welt nichts ahnt, wird am 20. Januar 1942 in einer Villa am Berliner Wannsee beschlossen. Hochrangige NS-Funktionäre treffen sich unter der Leitung des SS-Obergruppenführers Reinhard Heydrich. Sie besprechen die Koordinierung der Deportation der jüdischen Bevölkerung Europas. Das Ziel: eine Massenvernichtung in Konzentrationslagern wie Auschwitz, Treblinka oder Sobibor. Dazu sollen Lager wie Gurs geräumt und die Internierten zur Vernichtung Richtung Osten weiterdeportiert werden.

Lilli ist inzwischen im Heim „La Guespy“ in Le Chambon sur Lignon angekommen. Es wird ihre neue Bleibe. Die Leiterin Juliette Usach kümmert sich liebevoll und aufopfernd um die ihr anvertrauten Kinder. Durch die gute Versorgung kann Lilli langsam, aber sicher gesund werden, auch wenn es mehrere Monate dauert. Was jedoch bleibt, ist die Trennung von ihrer Mutter. Sie vermisst Marta sehr und erlebt immer wieder unerträgliche Momente der Einsamkeit. Als Lilli gesund genug ist, besucht sie auch phasenweise als Gast eine französische Schule. Es macht sie glücklich, endlich wieder etwas lernen zu können, auch wenn sie die verlorenen Jahre nicht aufholen kann.

Juliette Usach mit Lilli und weiteren geretteten Kindern (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum •Q)

Auch wenn Lilli vorerst sicher scheint, ist eine gute Tarnung wichtig, denn es droht jederzeit die Entdeckung und Verhaftung durch die mit den Nazis verbündete Vichy-Polizei. Juliette Usach besorgt ihr deshalb falsche Papiere. Lilli Braun wird zu „Elli Müller“. Ihr Geburtsort ist nun Straßburg anstatt Pforzheim. Auch ihre seltenen Schulbesuche finden unter falschem Namen statt. Mehrmals hat sie das Glück, dass sie vor den „Behördenbesuchen“ gewarnt wird und eine Frau, die in der Nähe der Schule wohnt, sie in ihrem Keller oder Speicher versteckt, bis die Gefahr vorüber ist.

Lilli •Q

Der Schulbesuch und ihr Gesundheitszustand machen Lilli endlich wieder Hoffnung. Doch diese wird schnell zerschlagen. Am 26. August 1942 findet im Kinderheim eine Razzia statt. Die Vichy-Polizei rückt unerwartet an und durchkämmt das Gebäude. Geistesgegenwärtig springt Lilli aus dem zweiten Stock. Der Aufprall verursacht heftige Schmerzen in den Knien. Unter Todesangst versucht sie, die Schmerzen zu ignorieren. Sie rennt um ihr Leben, so schnell es ihre Kräfte eben erlauben. Lilli flieht in den folgenden Tagen und Wochen von einem zum anderen Ort. Ihr linkes Knie müsste eigentlich versorgt werden, da es nach einiger Zeit zu eitern beginnt. Ärztliche Hilfe kann sie aber nicht aufsuchen, um nicht entdeckt zu werden. Erst als sie Hilfe von Nonnen bekommt, kann sie medizinisch versorgt werden. Sie verarzten sie notdürftig und bringen Lilli zu einem vertrauenswürdigen Arzt, der sie mehrfach behandelt und den Eiter mit Hilfe eines Abflussröhrchens abzapft. Er gibt ihr auch eine Salbe, die sie regelmäßig auf das Zahnfleisch auftragen muss. Aufgrund der Unterernährung hatten sich Lillis Zähne gelockert. Sie ist dankbar für die Hilfe, gleichzeitig ist da aber dieses Gefühl des Ausgeliefertseins, da sie sich immer auf die Hilfe von Fremden verlassen muss. Krankheit und Angst sind ihre ständigen Begleiter. Furcht vor Verfolgung und Tod begleiten sie in ihren Träumen. Doch Lillis körperlicher Zustand verbessert sich in kleinen Schritten.

Im Lager Gurs wird auch für Edith das Ausmaß ihrer ausweglosen Lage bewusst. Täglich sterben Menschen, besonders die Älteren und Schwächeren. Edith sucht sich eine Aufgabe, um sich dadurch abzulenken, soweit das eben möglich ist. Jede Aufgabe ist besser, als nichts zu tun. Sie versucht ihr Schul-Französisch aufzubessern und mit Hilfe der dort ebenfalls inhaftierten Spanier deren Sprache zu lernen. Dabei hilft ihr ihr Talent für Fremdsprachen. Ihr gutes Französisch verschafft ihr eine Arbeit als Haushaltsgehilfin bei einem französischen Polizisten. Später beschäftigt sie sich mit weiteren kleinen Aushilfstätigkeiten. Im Dezember lernt Edith eine Gruppe österreichischer Jugendlicher kennen. Beim improvisierten Tischtennisspielen trifft sie einen jungen Mann. Sie sind sich sehr sympathisch und verlieben sich ineinander. Wie Edith erfährt, organisieren sich er und die anderen Jugendlichen im Widerstand.

Im Mai 1942 beginnen die ersten Deportationen aus dem Lager heraus. Edith versucht vergebens ihre Eltern zur gemeinsamen Flucht zu überreden, jedoch entgegnen diese, sie seien zu alt. Salomon und Sophie Rosenblüth werden später in einen Zug mit unbekanntem Ziel gesteckt.

Sie selbst flieht im Juli 1942 mit ihren österreichischen Freunden und der Hilfe von verschiedenen Organisationen, wie dem OSE und dem CIMADE. Bevor sie das Lager verlassen, „heiraten“ Edith und ihr Freund. Sie versprechen sich, sich in Wien wiederzutreffen, falls sie auf der Flucht voneinander getrennt werden sollten.

Ediths vorübergehende Bleibe ist ein von der ökumenischen Organisation „Amitié Chrétienne“ eröffnetes Heim für jüdische Jugendliche in Lastic-Rosans im Departement Hautes-Alpes südwestlich von Gap. Doch der Aufenthalt bleibt nur eine kurze Zwischenstation.

Am 26. August 1942 wird sie im Rahmen der Razzia der Vichy-Polizisten mit drei weiteren Mädchen verhaftet. Sie deportieren sie in das Lager Les Milles bei Aix-en-Provence. Nach über einem Monat Inhaftierung droht die Verschleppung in ein anderes Lager im Osten. Sie kann sich mit anderen jungen Frauen in Schlafräumen und Toiletten verstecken. Rumänische Kommunisten helfen ihnen bei der Flucht. Mit Hilfe eines Bettrostes, den sie an die Mauer lehnen, können sie aus dem Lager fliehen und gelangen nach sechs Stunden Fußmarsch zu österreichischen Kommunisten nach Marseilles. Dort besorgen sie sich zuerst falsche Papiere. Ihren neuen Personalausweis mit Lichtbild muss sie nun ständig bei sich tragen, denn dauernd gerät sie in Kontrollen, sobald sie sich auf die Straße wagt. Die Angst, enttarnt zu werden, ist ihr ständiger Begleiter. Edith und ihre Freunde entschließen sich nach Lyon zu fahren. Dort soll es einfacher sein, unterzutauchen, da deutlich weniger Kontrollen stattfinden als in Marseille. Sie sind froh einander zu haben, denn sonst kennen sie niemanden in der fremden Stadt. Um langfristig in Lyon zu bleiben, beschafft sich Edith unter dem Namen Annemarie Faller in der 151 Rue Paul Bert eine neue Wohnung. Sie gibt sich als Elsässerin aus, da sie noch kein perfektes Französisch kann und sie so unter den vielen Flüchtlingen aus dem von Deutschland besetzten Nordfrankreich kaum auffällt.

Für Trude ist der „Alltag“ im Lager ein täglicher Kampf ums Überleben. Eines Tages wird sie in ein anderes Arbeitslager deportiert.

Über zweieinhalb tausend Kilometer entfernt sind Trudes Eltern den menschenunwürdigen Zuständen im Lager Rivesaltes ausgeliefert. Sie waren zuvor vom Lager Gurs aus weiter verschleppt worden. Die hygienische Situation ist miserabel. Im Sommer ist das Lagergelände einer gleißenden Hitze ausgesetzt, in den Wintermonaten weht dort ein eisiger Wind. Immerhin haben Sie gelegentlichen Kontakt zu ihren Verwandten in den USA. Doch Briefe kommen nicht immer an.

Camp de Rivesaltes •Q• Sammellager Drancy •Q

In Bolivien haben die Bensingers in der Zwischenzeit versucht sich einzuleben, so gut das angesichts der Umstände eben geht. Ida schreibt nach wie vor regelmäßig Briefe. Manchmal bekommt sie erfreuliche Neuigkeiten über Freunde, die sich retten können. Häufig aber sind es tief traurige Nachrichten. Am schlimmsten ist jedoch die Ungewissheit, wenn man nichts hört und keine Briefe ankommen. Idas Freund Fritz bekommt im August Nachricht von seiner Mutter Amalie. Er weiß noch nicht, dass es ihr letztes Lebenszeichen sein wird.

In Lyon kreuzen sich überraschenderweise Ediths und Lillis Wege wieder. Beide haben eine lange und belastende Tortur hinter sich. Sie sind gezeichnet von der Verfolgung der vergangenen Jahre und der Ungewissheit, wie es ihren Familien geht. Sie schließen sich mit neuen Namen und Papieren der Résistance an. Ihre Widerstandstätigkeit nennt sich „travail allemand“. Ihre Aufgabe ist es, an belebten Stellen der Stadt, wo sich Wehrmachtssoldaten aufhalten, Flugblätter liegen zu lassen, sie über Mauern von Kasernen zu werfen und auch mit Soldaten Kontakt aufzunehmen, um sie zur Desertion zu bewegen. Ediths „Kampfname“ ist jetzt „Solange Fournier“. Zu ihrer Widerstandsgruppe gehören neben Lilli auch Henriette Elter aus Mannheim und Senta Manasse aus Neckarzimmern.

Die Wohnung in der Rue Paul Bert ist ab diesem Zeitpunkt das Zuhause der ganzen Gruppe, obwohl es nur eine Küche und ein Zimmer umfasst. Ohne Gas, ohne Strom, mit einer im Winter gefrorenen Wasserquelle und einer verstopften und entsetzlich stinkenden Gemeinschaftstoilette im Hof, ist die Wohnung karg und trist. Tagsüber müssen sie sich leise verhalten, um kein Aufsehen zu erregen. Auf die Toilette gehen sie nur nachts oder in der Dämmerung. Jedes Mal, wenn es an der Wohnung klopft, haben alle Angst, dass die Gestapo vor der Tür steht. Allerdings muss auch diese kleine Wohnung bezahlt werden. Hierzu trägt jeder seinen Teil bei. Edith zum Beispiel näht für einen jüdischen Pelzhändler Futter in Mäntel ein. Ein sehr schlecht bezahlter und außerdem illegaler Job.

Als eines Tages tatsächlich die Polizei vor Tür steht, ist glücklicherweise niemand in der Wohnung. Sie wird ausgeräumt und die zurückgelassenen Sachen sind natürlich verloren. Aber das kennt Edith ja schon. Die Hauptsache ist das Überleben. Ediths einzige Chance ist ein alter Österreicher, den sie noch aus dem Lager Gurs kennt. Er wohnt mit seiner Frau unter falschem Namen als Franzose in einem kleinen Ort namens St. Consorce in der Nähe von Lyon. Da er zu alt für körperliche Arbeit ist, macht er gelegentlich Schreibarbeiten für die Bauern oder hütet die Kühe. Edith findet bei ihm zeitweise Unterschlupf.

Im Laufe des Jahres 1943 geht Edith als Fremdarbeiterin getarnt nach Wien. Sie setzt dort – gemeinsam mit ihrem Freund – ihre Widerstandstätigkeit fort. Am 4. Juli 1944 gehen sie jedoch der Gestapo ins Netz. Beide werden verhaftet und verhört. Sie werden zunächst im Polizeigefängnis Wien inhaftiert. Edith wird am 1. November in das KZ Auschwitz deportiert. Tätowierte Häftlingsnummer: 85121. Ihre Papiere haben den Vermerk „Rückkehr unerwünscht“.

KZ Auschwitz •Q

Am 18. Januar 1945 wird sie als „jüdische Kommunistin“ und somit als „politischer Häftling“ weiter nach Westen deportiert. Der Transport erfolgt teils zu Fuß, teils in überfüllten Viehwaggons. Unterwegs werden mindestens ein Drittel der Deportieren erschossen, erschlagen oder sterben aufgrund der körperlichen Belastung. Als sie ihr Ziel erreichen, das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, müssen sie erst einige Tage und Nächte vor dem Lagertor warten, bis die „Aufnahmeformalitäten“ bei jedem einzelnen geklärt sind – gewissenhaft, wie es sich für ein deutsches KZ gehört. Mehr tot als lebendig kommen die meisten in die „Zugangsblocks“. Edith ist klar, dass die Gestapo bald herausfinden wird, wo sie gelandet ist. Als sie die Häftlingsnummer bekommt, um diese auf der Kleidung anzunähen, biegt sie geistesgegenwärtig die letzte Ziffer vor dem Anbringen um. So kann sie den Eindruck erwecken, kein Neuzugang, sondern bereits ein alter Häftling zu sein.

Nach kurzer Zeit im Lager erscheint in Ediths Block eine Frau, die sie bittet mitzukommen. Sie gehen zu Mela Ernst. Sie ist die Leiterin des Internationalen Widerstandskomitees, das sich im Lager gebildet hat. Dort bekommt sie einen Kaffee und die beiden tauschen sich aus. Es ist gut zu wissen, dass es im Lager Menschen gibt, die ihr wohlgesonnen sind.

KZ Ravensbrück (Bild: N. Radtke •Q)

Nach ein paar Wochen dann der Schlag. Edith wird von einer Widerstandsgenossin, die in der politischen Abteilung arbeitet, unterrichtet, dass gegen sie und zwei andere politische Häftlinge ein Todesurteil verhängt wurde. Am nächsten Morgen beim Appell in der Früh soll ihr Name mit ihrer Nummer aufgerufen und dem Kommandanten vorgeführt werden. Ihre Genossinnen raten ihr, sich nicht zu melden.

Am nächsten Morgen stehen alle beim Zählappell. Als Ediths Name und Nummer genannt wird, gibt sie keinen Laut von sich. Da sie noch nicht lange auf dem Block ist, kennt sie fast keiner namentlich. Auch ihre Nervosität fällt offensichtlich niemandem auf. Nach dem Appell geht sie direkt zurück in den Block. Kaum angekommen, hört sie schon, wie die Lageraufseherin zur Blockältesten kommt und sagt, dass Edith Rosenblüth doch hier gemeldet sei. Edith versucht sich nichts anmerken zu lassen und steigt heimlich aus einem der Fenster. Draußen begegnet sie einer Genossin, die schon auf sie wartet. Die anderen beiden Verurteilten werden auch schon gesucht. Sie bittet Edith mitzukommen. Ihre Brille muss sie abgeben. Die drei Gesuchten werden nun fast jeden Tag in einem anderen Block versteckt. Sie dürfen nicht zum Appell erscheinen. Da bei jedem Appell die Blocks ganz leer sein müssen, nutzen sie jedes erdenkliche Versteck. Auch wenn manche Blockältesten damit einverstanden sind, dass sie sich verstecken, manch andere würde sie vielleicht verraten. Über drei Wochen zieht sich das hin – das bedeutet, ständige Unsicherheit und Nervosität. An einem Tag gibt es einen Generalappell des gesamten Lagers, da der Kommandant extrem verärgert ist, dass unter seinem Kommando zum Tode Verurteilte nicht gefunden werden. Alle müssen daraufhin fast einen ganzen Tag lang stehen. Aufseherinnen mit Hunden kontrollieren das Lager. Doch es geht nochmal gut.

Für Edith und eine weitere Inhaftierte organisiert das Widerstandskomitee eine Fluchtmöglichkeit aus dem Lager. Sie wollen die beiden in einen bevorstehenden Transport „schummeln“. Er führt in die bombardierten Städte. Dort sollen sie in Rüstungsbetrieben Zwangsarbeit leisten. Zuvor muss aber Ediths Häftlingsnummer von ihrem Unterarm entfernt werden. Die ebenfalls inhaftierte slowenische Ärztin Dr. Majda Mačkovšek erklärt sich bereit, den Eingriff zu riskieren. Sie kann die notwenigen Instrumente und Chloraethylen zur Narkose aus dem Revier schmuggeln. Da sie befürchtet, dass eine vollständige Narkose dazu führen könnte, dass die Häftlinge im Rausch anfangen zu schreien, wendet sie nur eine lokale Betäubung an. Die heiklen Eingriffe bei Edith und der zweiten Gefangenen verlaufen gut. Mit einigen Stichen näht sie die Wunden zu und verbindet sie.

Nun sind sie bereit für den Abtransport. Edith bekommt noch den Namen und die Nummer einer toten Französin. Doch dann droht der Fluchtplan zu scheitern. Auf dem Weg zum Transport stürzt auf einmal eine Inhaftierte auf sie zu und schreit: „Falsch! Falsch! Das ist die Nummer meiner Freundin.“ Gott sei Dank schreit sie das auf Französisch. Ihre Freundin war wenige Tage zuvor im Revier gestorben, doch davon weiß sie noch nichts. Die Blockführerin Maria reagiert geistesgegenwärtig, schnappt sich ihr Blockbuch und faucht die Blockälteste an, sie solle die Französin sofort in ihren Block reinziehen. Einige Meter entfernt steht Obersturmbannführer Pflaum und schaut schon misstrauisch. Maria redet sich um Kopf und Kragen, kann aber den Vorfall kaschieren. Geschafft! Edith wird beim Zählen eingereiht und ist weg. Der Transport verlässt das Lager.