Erna Ullmann wird am 9. Oktober 1928 in Pforzheim geboren.

Sie lebt gemeinsam mit ihrer Schwester Trude sowie den Eltern Salli und Frieda in der Zerrennerstraße, zuletzt in der Metzgerstraße 14. Erna besucht zwischenzeitlich die „Jüdische Abteilung“ an der Hindenburgschule (heute Osterfeldschule).

Die Nazis verschleppen sie und ihre Eltern Frieda und Sally in das Lager Gurs. Mitarbeiterinnen des OSE retten Erna aus dem Lager Rivesaltes und bringen sie im OSE-Heim „Château Chabannes“ unter. Nach den Razzien der Vichy-Polizei ab August 1942 erhält Erna richtige falsche Papiere, wird im Heim der EIF in Moissac untergebracht und lebt bis zur Befreiung im Kloster in Beaumont-de-Lomagne nordwestlich von Toulouse.

Im Sommer 1943 sucht die Vichy-Polizei nach jüdischen Kindern und befragt den Leiter der Schule. Er antwortet: „empört“: „Wie das, Juden bei mir ? Wissen Sie, wenn ich die geringste Ahnung davon hätte, dass es hier Juden gäbe, würde ich nicht auf die Milice warten, ich würde sie selbst festnehmen“. Der Schulleiter spricht so laut, dass die Kinder die Gefahr verstehen und schnell verschwinden, um sich zu verstecken. Die Gendarmen sind beeindruckt und verlassen den Ort des Geschehens, ohne die Schule zu durchsuchen.

Die Nazis deportieren Ernas Eltern am 11. September 1942 bzw. am 7. Dezember 1943 aus Drancy in das Vernichtungslager Auschwitz. Ihre Schwester Trude verschleppen die Nazis von Stuttgart aus in das Konzentrationslager Riga, sie überlebt. Die Schwestern wandern nach 1945 in die USA aus.

Erna Ullmann sorgt dafür, dass ihre Retter Jeanne und Jean-Marie Arquié, die Verantwortlichen der Schule in Beaumont, von Yad Vashem 2018 als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt werden.

Autoren: Brigitte und Gerhard Brändle

Quelle: B.&G. Brändle: Gerettete und ihre Retter*innen. Jüdische Kinder im Lager Gurs, hrsg. von IRG Baden, Karlsruhe 2021.

Externer Link: Veröffentlichung als Download (pdf)

Bildquelle Familie Ullmann: Quellennachweise

Frieda Ullmann wird am 17. Dezember 1894 in Tholey (Saar) als Frieda Hermann geboren.

Ihre Tochter Trude besucht die Hildaschule, wird 1938 jedoch gezwungen die Schule zu verlassen und bis Ende 1938 an der sogenannten „Jüdischen Abteilung“ der Osterfeldschule (damals Hindenburg-Schule) unterrichtet. Friedas Ehemann Salli besitzt ein Eisen-, Baumaterialien- und Ofengeschäft namens „Karl Krug Nachf.“.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wird er von Anhängern der Nationalsozialisten brutal zusammengeschlagen. Im Oktober 1940 wird Frieda mit ihrem Ehemann und der jüngeren Tochter Erna in das Konzentrationslager Gurs verschleppt. Trude wird 1941 nach Riga, und 1943 weiter in das Vernichtungslager Kaiserwald deportiert. Sie überlebt durch „glückliche Umstände“ und lebt später in den USA. Auch Erna kann gerettet werden und lebt später in New York City.

Salli und Frieda überleben das Konzentrationslager nicht.

Salli Ullmann wird am 20. Juni 1924 in Haigerloch geboren.

Er lebt gemeinsam mit seiner Frau Frieda und den Töchtern Trude und Erna in der Zerrennerstraße, zuletzt in der Metzgerstraße 14.

Seine Tochter Trude besucht die Hildaschule, wird 1938 jedoch gezwungen die Schule zu verlassen und bis Ende 1938 an der sogenannten „Jüdischen Abteilung“ der Osterfeldschule (damals Hindenburg-Schule) unterrichtet. Salli besitzt ein Eisen-, Baumaterialien- und Ofengeschäft namens „Karl Krug Nachf.“.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wird er von Anhängern der Nationalsozialisten brutal zusammengeschlagen. Im Oktober 1940 wird er gemeinsam mit seiner Ehefrau Frieda und Tochter Erna in das Lager Gurs verschleppt.

Trude wird 1941 nach Riga, 1943 weiter in das Vernichtungslager Kaiserwald deportiert. Sie überlebt durch „glückliche Umstände“ und lebt später in den USA. Auch Erna kann gerettet werden und lebt später in New York City.

Salli und Friede überleben das Konzentrationslager nicht.

Sophie Schnurmann wird am 22. Januar 1883 in Gengenbach als Sophie Schütt geboren.

Ihre Tochter Elfriede ist Schülerin der Hildaschule. Ihr Ehemann Dr. Julius Schnurmann ist Mitglied der SPD seit 1914 und vertritt diese ab 1919 als Stadtverordneter im Pforzheimer Rathaus. Julius ist Rechtsanwalt und betreibt eine Kanzlei in Pforzheim. Diese muss er im Jahr 1933 in Folge der nationalsozialistischen Maßnahmen aufgeben. Da Sophie keine Jüdin und Elfriede wahrscheinlich evangelisch getauft ist, gilt sie als sogenannte „Halbjüdin“.

Die Familie flüchtet wahrscheinlich im Jahr 1933 nach Straßburg. Julius Schnurmann findet in Frankreich keine Arbeit und die Familie ist auf die Betreuung durch Wohlfahrtsorganisationen angewiesen. Im August 1935 werden eingewanderte Juden auf Anweisung der französischen Regierung ins Landesinnere gebracht. Im Jahr 1940 wird Julius Schnurmann im Camp Les Milles inhaftiert.

Nach dem Krieg kehrt er nach Pforzheim zurück. Sophie stirbt im Jahr 1951, ihr Ehemann im Jahr 1957 in Pforzheim. Ihre Tochter Elfriede lebt bis zu ihrem Tod am 14. September 1998 in Straßburg.

Julius Schnurmann wird am 2.9.1880 in Gengenbach geboren.

Seine Tochter Elfriede ist Schülerin der Hildaschule. Dr. Julius Schnurmann ist Mitglied der SPD seit 1914 und vertritt diese ab 1919 als Stadtverordneter im Pforzheimer Rathaus. Er ist Rechtsanwalt und betreibt eine Kanzlei in Pforzheim. Diese muss er im Jahr 1933 in Folge der nationalsozialistischen Maßnahmen aufgeben. Da seine Ehefrau Sophie keine Jüdin und Elfriede wahrscheinlich evangelisch getauft ist, gilt sie als sogenannte „Halbjüdin“.

Die Familie flüchtet wahrscheinlich im Jahr 1933 nach Straßburg. Julius Schnurmann findet in Frankreich keine Arbeit und die Familie ist auf die Betreuung durch Wohlfahrtsorganisationen angewiesen. Im August 1935 werden eingewanderte Juden auf Anweisung der französischen Regierung ins Landesinnere gebracht. Im Jahr 1940 wird Julius im Camp Les Milles inhaftiert.

Nach dem Krieg kehrt er nach Pforzheim zurück. Seine Frau stirbt im Jahr 1951, er selbst im Jahr 1957 in Pforzheim. Seine Tochter Elfriede lebt bis zu ihrem Tod im Alter von 85 Jahren am 14. September 1998 in Straßburg.

Moritz Josef Schauer wird am 12. Juni 1908 in Pforzheim geboren.

Er lebt mit seiner Familie bis 1930 in der Zerrennerstraße 8, zuletzt in der Bleichstraße 60.

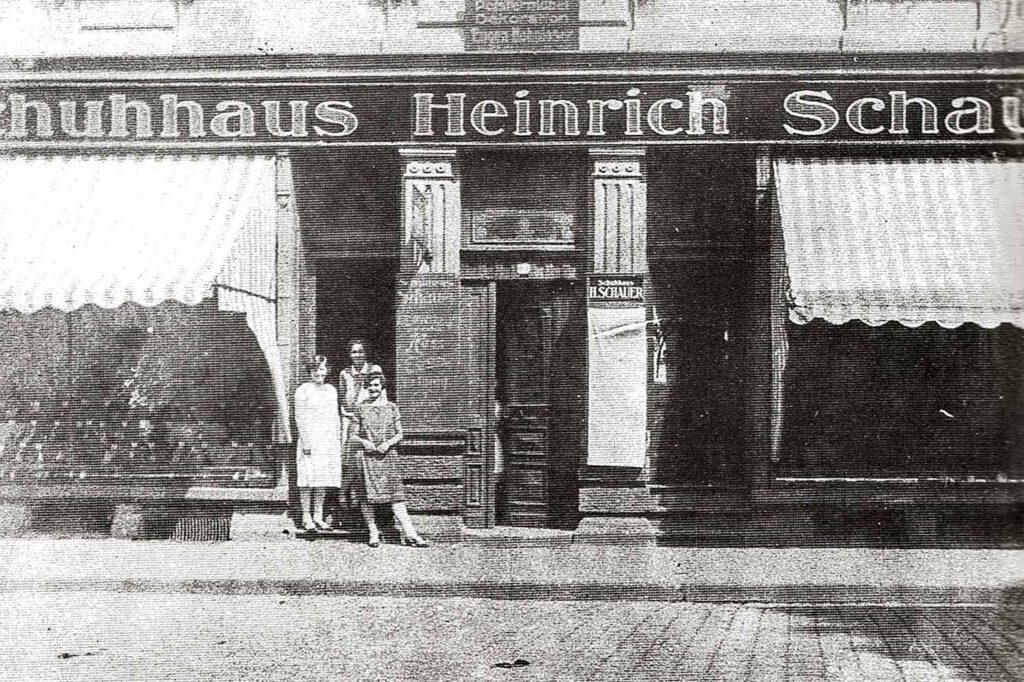

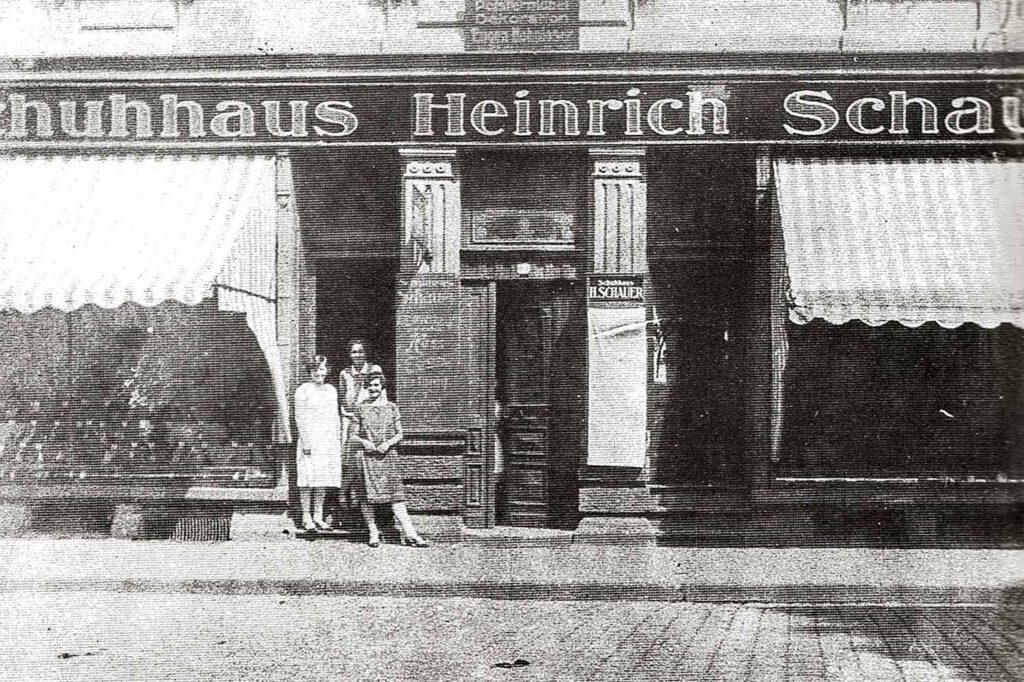

Seine Schwestern Sali und Berta besuchen die Hildaschule in den 1920er Jahren. Sein Vater Heinrich besitzt in Pforzheim zwei Schuhgeschäfte: „Edox“ in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße und „Schuhhaus Heinrich Schauer“ am Sedanplatz. Beide Geschäfte werden am 10. November 1938 verwüstet. Nach der Pogromnacht werden Moritz und sein Vater über einen Monat im KZ Dachau eingesperrt.

Die Familie kann 1939 erst nach London und dann in die USA fliehen. Moritz stirbt am 9. August 1968 in New York.

Fanny Schauer wird am 6. September 1882 als Fanny Silber in Sieniawa (Polen) geboren.

Sie lebt mit ihrer Familie bis 1930 in der Zerrennerstraße 8, zuletzt in der Bleichstraße 60.

Ihre Töchter Sali und Berta besuchen die Hildaschule in den 1920er Jahren. Ihr Ehemann Heinrich führt in Pforzheim zwei Schuhgeschäfte: „Edox“ in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße und „Schuhhaus Heinrich Schauer“ am Sedanplatz. Beide Geschäfte werden am 10. November 1938 verwüstet. Nach der Pogromnacht werden Heinrich und Sohn Moritz über einen Monat im KZ Dachau eingesperrt.

Die Familie kann 1939 erst nach London und dann in die USA fliehen. Fanny lebt bis zu ihrem Tod am 8. Mai 1973 in New York.

Heinrich Schauer wird am 30. November 1884 in Kolomea (Polen) geboren.

Er lebt mit seiner Familie bis 1930 in der Zerrennerstraße 8, zuletzt in der Bleichstraße 60.

Seine Töchter Sali und Berta besuchen die Hildaschule in den 1920er Jahren. Heinrich führt in Pforzheim zwei Schuhgeschäfte: „Edox“ in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße und „Schuhhaus Heinrich Schauer“ am Sedanplatz. Beide Geschäfte werden am 10. November 1938 verwüstet. Nach der Pogromnacht werden Heinrich und sein Sohn Moritz über einen Monat im KZ Dachau eingesperrt.

Die Familie kann 1939 erst nach London und dann in die USA fliehen.

Heinrich verstirbt am 1. Oktober 1957 in Manhattan.

Autoren: „Geschichte aktiv“ Hilda-Gymnasium

Sophie Rosenblüth wird am 8. April 1887 in Heddersdorf als Sophie Hermann geboren.

Ihre Tochter Edith ist Schülerin der Hildaschule. Die Familie Rosenblüth betreibt ein Geschäft für Tabakwaren. Nach dem sogenannten „Judenboykott“ 1933 muss sie mehrfach den Wohnort wechseln. Sohn Leopold Wolf kann bereits 1935 fliehen und lebt später in Schweden.

1940 werden Sophie, ihr Ehemann Salomon und Edith in das Lager Gurs verschleppt. Während Edith und ihr späterer Ehemann aus Gurs fliehen können, werden Salomon und Sophie 1942 weiter in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert und ermordet.

Nach ihrer Flucht ist Edith in der französischen Résistance als Widerstandskämpferin tätig. Im August 1943 geht sie als Fremdarbeiterin getarnt nach Wien, wird im Juni 1944 verhaftet und nach Verhören durch die Gestapo nach Auschwitz und von dort nach Ravensbrück deportiert. Durch die Hilfe mehrerer Mithäftlinge – sie wird im Lager versteckt – kann Edith dem über sie verhängten Todesurteil entgehen und gelangt im Rahmen der „Aktion Bernadotte“ nach Schweden.

Edith lebt später in Wien.

Salomon Rosenblüth wird am 12. Februar 1878 in Luboml (russ. Ljuboml)/Ukraine geboren.

Seine Tochter Edith ist Schülerin der Hildaschule. Die Familie Rosenblüth betreibt ein Geschäft für Tabakwaren. Nach dem sogenannten „Judenboykott“ 1933 muss sie mehrfach den Wohnort wechseln. Sohn Leopold Wolf kann bereits 1935 fliehen und lebt später in Schweden.

1940 werden Salomon, seine Ehefrau Sophie und Edith in das Lager Gurs verschleppt. Während Edith und ihr späterer Ehemann aus Gurs fliehen können, werden Salomon und Sophie 1942 weiter in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Sie überleben die Deportation nicht.

Nach ihrer Flucht ist Edith in der französischen Résistance als Widerstandskämpferin tätig. Im August 1943 geht sie als Fremdarbeiterin getarnt nach Wien, wird im Juni 1944 verhaftet und nach Verhören durch die Gestapo nach Auschwitz und von dort nach Ravensbrück deportiert. Durch die Hilfe mehrerer Mithäftlinge – sie wird im Lager versteckt – kann Edith dem über sie verhängten Todesurteil entgehen und gelangte im Rahmen der „Aktion Bernadotte“ nach Schweden.

Edith lebt später in Wien.

Leopold Wolf Rosenblüth wird am 13. Mai 1921 in Pforzheim geboren.

Seine Schwester Edith ist Schülerin der Hildaschule. Die Familie Rosenblüth betreibt ein Geschäft für Tabakwaren. Nach dem sogenannten „Judenboykott“ 1933 muss sie mehrfach den Wohnort wechseln.

1940 werden seine Schwester Edith und ihre Eltern Salomon und Sophie in das Lager Gurs verschleppt. Während Edith und ihr späterer Ehemann aus Gurs fliehen können, werden ihre Eltern im Vernichtungslager Auschwitz ermordet.

Nach ihrer Flucht ist Edith in der französischen Résistance als Widerstandskämpferin tätig. Im August 1943 geht sie als Fremdarbeiterin getarnt nach Wien, wird im Juni 1944 verhaftet und nach Verhören durch die Gestapo nach Auschwitz und von dort nach Ravensbrück deportiert. Durch die Hilfe mehrerer Mithäftlinge – sie wird im Lager versteckt – kann Edith dem über sie verhängten Todesurteil entgehen und gelangt im Rahmen der „Aktion Bernadotte“ nach Schweden.

Leopold kann bereits 1935 aus Deutschland fliehen und lebt später in Schweden. Dort stirbt er im Jahr 1999 im Alter von 78 Jahren.

Frieda Luise Roos wird am 8. April 1893 in Mannheim als Frieda Luise Weiß geboren.

Ihre Tochter Ellen ist Schülerin der Hildaschule. Sie verlässt 1934 aufgrund des seelischen Drucks durch die Anfeindungen von Schülern die Schule. Frieda’s Ehemann Nathan ist ein bekannter Arzt, dem unter der NS-Herrschaft die Zulassung entzogen wird.

In der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November wird er brutal zusammengeschlagen und verliert das Bewusstsein. Er wird am kommenden Morgen nach Dachau verschleppt und mehrfach misshandelt. Dort wird er gezwungen, sich zum Verkauf seiner beiden Häuser bereit zu erklären und innerhalb von zwei Monaten mit seiner Familie Deutschland zu verlassen. Die Familie flüchtet im Februar 1939. Über Frankreich wollen sie in die USA gelangen. Durch Ausbruch des Krieges wird Nathan 1939 für drei Monate als „feindlicher Ausländer“ inhaftiert. Ellen besucht in dieser Zeit eine Schule in Paris.

1940 gelingt der Familie die Flucht in die USA.