Ruth Reutlinger wird am 20. Dezember 1936 in Karlsruhe geboren.

Sie lebt mit ihren Eltern Elsa und Louis und den Geschwistern Erich und Fritz in der Kronprinzenstraße 25.

Ihr Bruder Erich muss ab 1936 die sogenannte „Jüdische Abteilung“ – ein Schulghetto – an der damaligen Hindenburg-Schule (heute Osterfeld-Schule) besuchen. Im Februar 1939 kann er mit dem anderen Bruder Fritz nach Belgien fliehen. Er wird jedoch verhaftet und vom Lager Mechelen nach Auschwitz deportiert. Erich überlebt die Verfolgung nicht.

Fritz gelingt die Flucht nach Palästina. Über viele Jahre lebt er in den USA, bis er 1994 nach Israel auswandert. Er lebt dort bis zu seinem Tod im Jahr 2019.

Ruth wird 1940 gemeinsam mit ihren Eltern nach Gurs verschleppt. Sie können 1941 nach Kuba fliehen und gelangen 1944 in die USA.

Ruth lebt später in Israel und stirbt im Jahr 2015.

Elsa Reutlinger (geb. Hamburger) wird am 26. September 1900 in Dinkelsbühl geboren.

Sie lebt mit ihrem Mann Louis und den Kindern Fritz, Erich und Ruth in der Kronprinzenstraße 25.

Ihr Sohn Erich muss ab 1936 die sogenannte „Jüdische Abteilung“ – ein Schulghetto – an der damaligen Hindenburg-Schule (heute Osterfeld-Schule) besuchen. Im Februar 1939 kann er mit seinem Bruder Fritz nach Belgien fliehen. Er wird jedoch verhaftet und vom Lager Mechelen nach Auschwitz deportiert. Erich überlebt die Verfolgung nicht. Fritz kann nach Palästina fliehen.

Am 22. Oktober 1940 wird Elsa mit ihrem Mann und der Tochter Ruth nach Gurs verschleppt. Sie können 1941 nach Kuba fliehen und gelangen 1944 in die USA.

Sie lebt bis zu ihrem Tod 1992 in Israel.

Louis Reutlinger wird am 14. Juli 1894 in Königsbach geboren.

Er lebt mit seiner Frau Elsa und den Kindern Fritz, Erich und Ruth in der Kronprinzenstraße 25. Sein Sohn Erich muss ab 1936 die sogenannte „Jüdische Abteilung“ – ein Schulghetto – an der damaligen Hindenburg-Schule (heute Osterfeld-Schule) besuchen. Im Februar 1939 kann er mit seinem Bruder Fritz nach Belgien fliehen. Er wird jedoch verhaftet und vom Lager Mechelen nach Auschwitz deportiert. Erich überlebt die Verfolgung nicht.

Fritz gelingt die Flucht nach Palästina. Über viele Jahre lebt er in den USA, bis er 1994 nach Israel auswandert. Er lebt dort bis zu seinem Tod im Jahr 2019.

Am 22. Oktober 1940 wird Louis mit seiner Frau und der Tochter Ruth nach Gurs verschleppt. Sie können 1941 nach Kuba fliehen und gelangen 1944 in die USA.

Louis lebt bis zu seinem Tod 1983 in Israel.

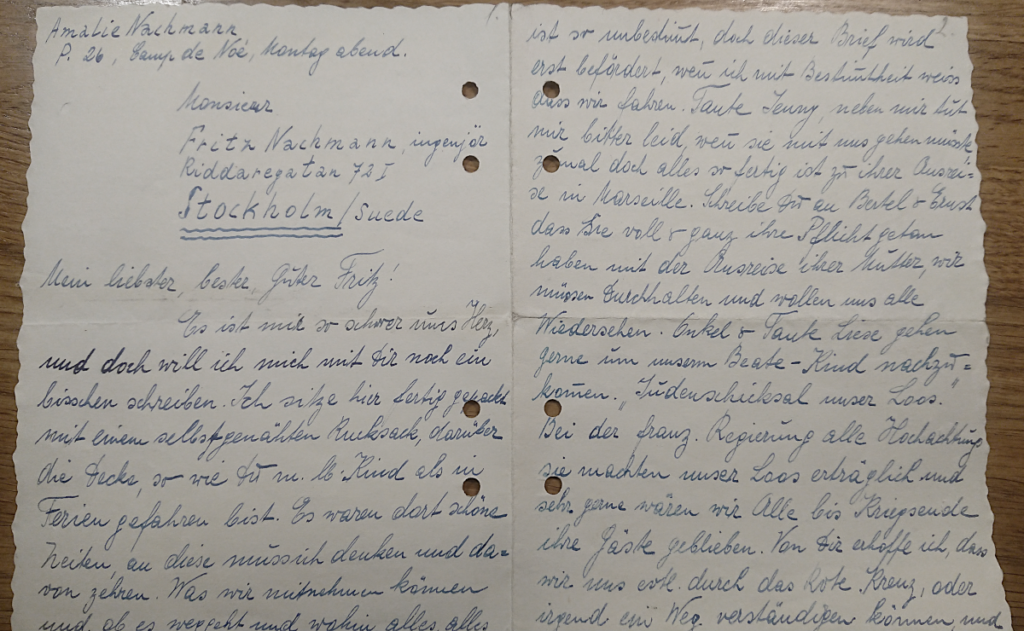

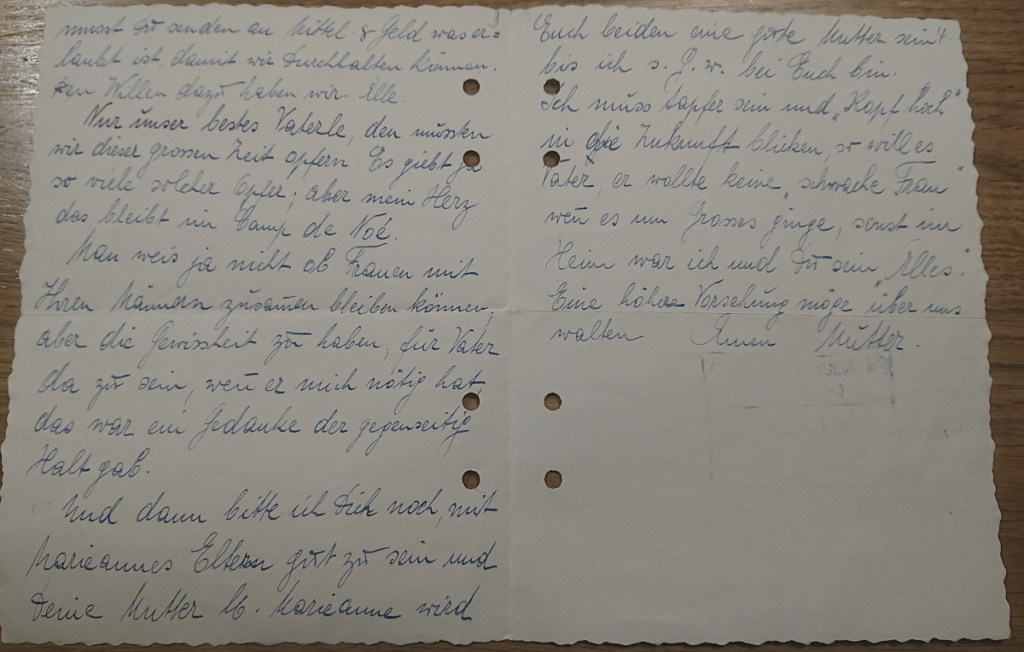

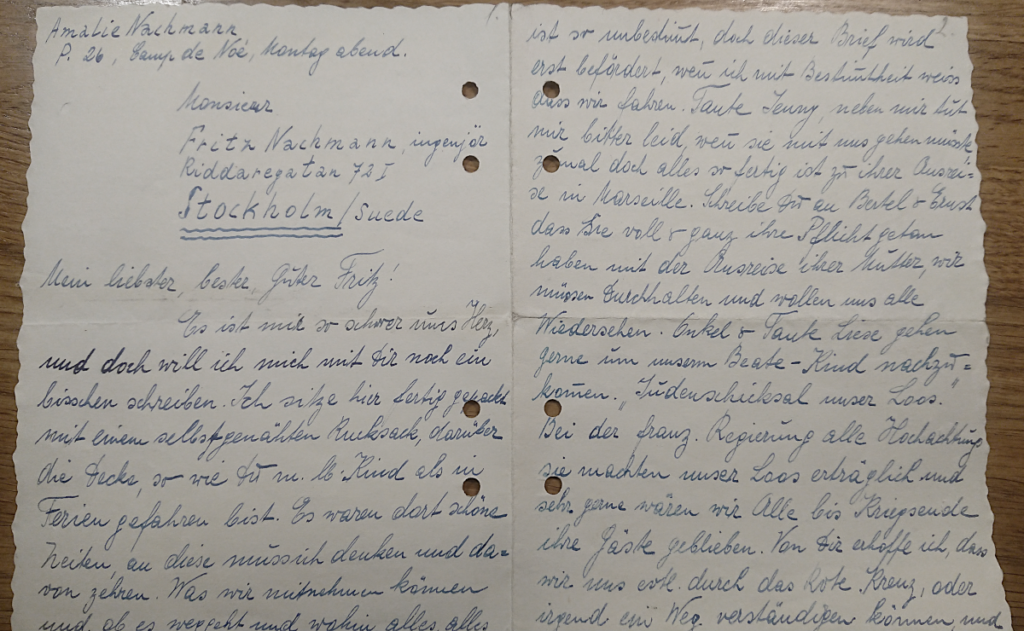

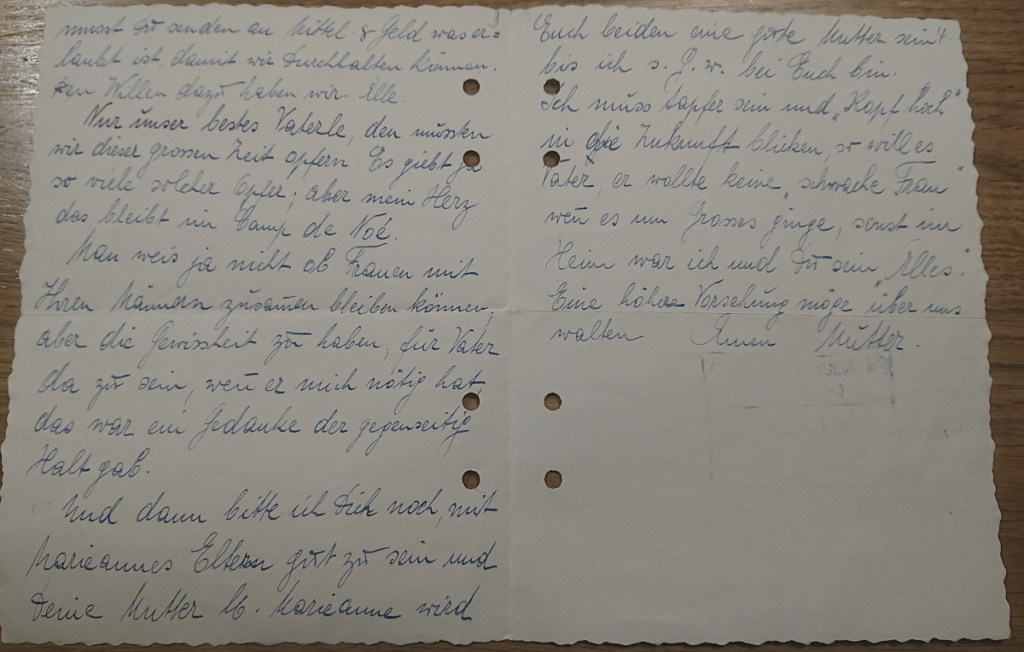

Amalie Nachmann (geb. Kahn) wird am 17. Juli 1892 in Graben geboren.

Sie lebt zuletzt mit ihrem Ehemann Ludwig und ihrem Sohn Fritz in der Bertholdstraße 4.

Wie die meisten anderen jüdischen Familien, ist auch die Familie Nachmann von den Gewalttaten der Pogromnacht am 9. November 1938 betroffen.

Ihr Sohn Fritz erinnert sich später in einem Brief an den Moment, an dem ein SA-Trupp vor der Haustüre stand:

„…[…] ‚Aufmachen, aufmachen!‘ Jemand im Haus schloss die Haustüre auf, und von unseren Schlafzimmern aus hörten wir das Geschrei der SA-Männern mit den üblichen Schmährufen die Treppe herauf kommen.[…] Meine Eltern schickten mich zurück in mein Schlafzimmer — ich zitterte vor Angst und mein Vater öffnete. Es waren junge Kerle […] den Mundausdünstungen nach mit Schnaps ermutigt — versuchten sie meinen Vater zu schlagen. Meine Mutter stellte sich vor ihn, sodass sie ihm nur ins Gesicht schlagen konnten.

Fritz kann 1939 nach Schweden fliehen. Amalie wird gemeinsam mit ihrem Mann Ludwig am 22. Oktober 1940 nach Gurs verschleppt. Sie hat zeitweise noch Briefkontakt zu ihrem Sohn. Ihr Mann wird am 19. Januar 1942 weiter nach Noé deportiert, wo er am 2. März stirbt. Amalie wird am 28. August 1942 weiter nach Auschwitz deportiert. Sie überlebt das Konzentrationslager nicht.

Autoren: „Geschichte aktiv“ Hilda-Gymnasium

Ludwig Nachmann wird am 15. August oder September 1887 in Karlsruhe geboren.

Gemeinsam mit seiner Frau Amalie und seinem Sohn Fritz lebt er zuletzt in der Bertholdstraße 4.

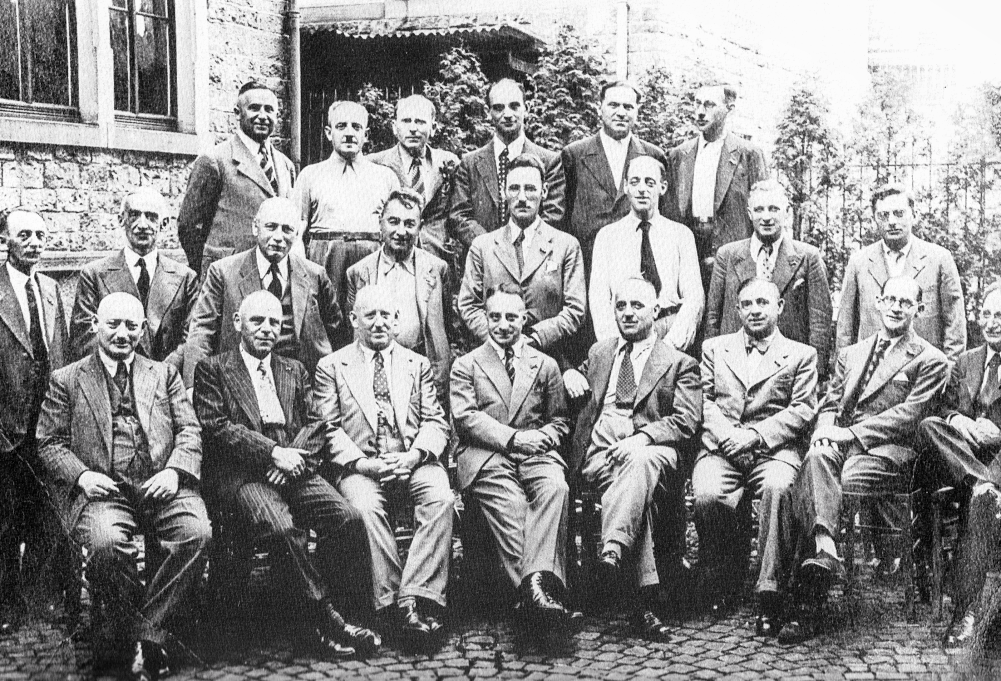

Er ist der zweite Vorsitzende der Israelitischen Gemeinde Pforzheim. Als Mitinhaber der Firma „Nachmann & Cie“ ist seit dem Machtantritt der Nationalsozialisten seine Geschäftstätigkeit zunehmend von Diskriminierungsmaßnahmen betroffen. Das Unternehmen wird 1937 „arisiert“.

Wie die meisten anderen jüdischen Familien, ist auch die Familie Nachmann von den Gewalttaten der Pogromnacht am 9. November 1938 betroffen.

Sein Sohn Fritz erinnert sich später in einem Brief an den Moment, an dem ein SA-Trupp vor der Haustüre stand:

„…[…] ‚Aufmachen, aufmachen!‘ Jemand im Haus schloss die Haustüre auf, und von unseren Schlafzimmern aus hörten wir das Geschrei der SA-Männern mit den üblichen Schmährufen die Treppe herauf kommen.[…] Meine Eltern schickten mich zurück in mein Schlafzimmer — ich zitterte vor Angst und mein Vater öffnete. Es waren junge Kerle […] den Mundausdünstungen nach mit Schnaps ermutigt — versuchten sie meinen Vater zu schlagen. Meine Mutter stellte sich vor ihn, sodass sie ihm nur ins Gesicht schlagen konnten.

Fritz gelingt es im April 1939, nach Schweden zu fliehen. Ludwig und Amalie werden am 22. Oktober 1940 nach Gurs verschleppt. Er selbst wird am 19. Januar 1942 weiter nach Noé deportiert, wo er am 2. März stirbt. Amalie wird am 28. August 1942 weiter nach Auschwitz deportiert. Sie überlebt das Konzentrationslager nicht.

Sein Sohn Fritz lebt in Schweden bis ins hohe Alter.

Autoren: „Geschichte aktiv“ Hilda-Gymnasium

Fritz Nachmann wird am 2. Juli 1919 in Pforzheim geboren.

Er lebt zuletzt mit seinen Eltern Amalie und Ludwig in der Bertholdstraße 4.

Fritz Nachmann ist Schüler am Reuchlin-Gymnasium zwischen 1929 und 1935. Sein Vater ist Mitinhaber der Firma „Nachmann & Cie“. Das Unternehmen wird 1937 „arisiert“. Fritz beginnt eine Maschinenschlosser-Lehre bei der Firma „Pitzmann & Pfeiffer“ und beendet die Ausbildung 1938, um anschließend am Staatstechnikum in Karlsruhe zu studieren.

Wie die meisten anderen jüdischen Familien ist auch die Familie Nachmann von den Gewalttaten der Pogromnacht am 9. November 1938 betroffen.

Fritz erinnert sich später in einem Brief an den Moment, an dem ein SA-Trupp vor der Haustüre stand:

„…[…] ‚Aufmachen, aufmachen!‘ Jemand im Haus schloss die Haustüre auf, und von unseren Schlafzimmern aus hörten wir das Geschrei der SA-Männern mit den üblichen Schmährufen die Treppe herauf kommen.[…] Meine Eltern schickten mich zurück in mein Schlafzimmer — ich zitterte vor Angst und mein Vater öffnete. Es waren junge Kerle […] den Mundausdünstungen nach mit Schnaps ermutigt — versuchten sie meinen Vater zu schlagen. Meine Mutter stellte sich vor ihn, sodass sie ihm nur ins Gesicht schlagen konnten.„

Nach der Pogromnacht muss er zwangsweise sein Studium beenden. Im April 1939 gelingt es ihm, nach Schweden zu fliehen.

Seine Eltern Ludwig und Amalie werden am 22. Oktober 1940 nach Gurs verschleppt. Fritz hat zeitweise noch Briefkontakt zu seinen Eltern. Sein Vater wird am 19. Januar 1942 weiter nach Noé deportiert, wo er am 2. März stirbt. Seine Mutter wird am 28. August 1942 weiter nach Auschwitz deportiert. Sie überlebt das Konzentrationslager nicht.

Fritz Nachmann lebt später in Schweden und heiratet Marianne. Sie gründen eine Familie und bekommen drei Kinder. Fritz verstirbt im Jahr 1999.

Autoren: „Geschichte aktiv“ Hilda-Gymnasium

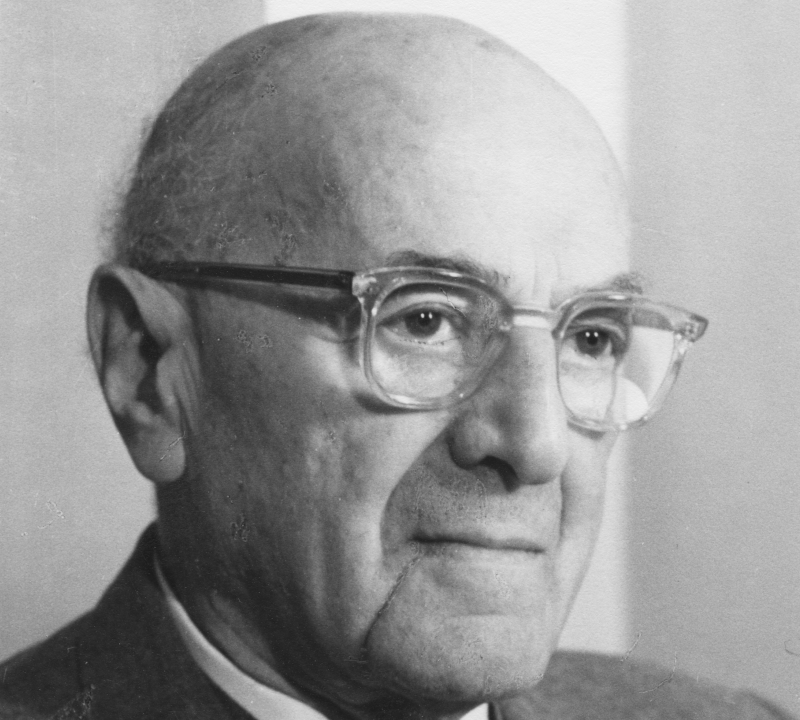

Julius Moser wird am 18. Juli 1882 in Pforzheim geboren.

Er kämpft als Soldat für Deutschland im Ersten Weltkrieg. Später führt er das Geschäft seines Vaters in der Zerrennerstraße. Mit Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft ist er aufgrund seiner jüdischen Herkunft zur Geschäftsaufgabe gezwungen. Zudem muss er Zwangsarbeit leisten. Im Februar 1945 wird er in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Seine Leidenszeit ist in einem bewegenden Zeitzeugenbericht festgehalten. Er überlebt die Internierung.

Nach dem Krieg kehrt er zurück nach Pforzheim und hilft beim Wiederaufbau der Stadt.

Moser ist zwischen 1945 und 1959 Präsident der Industrie- und Handelskammer und zwischen 1948 und 1958 Mitglied des Gemeinderates.

Die Stadt Pforzheim verleiht ihm 1962 die Ehrenbürgerwürde für seine Verdienste um das Gemeinwesen in seiner Heimatstadt. Zudem wird ihm das große Verdienstkreuz der Bundesrepublik verliehen.

Julius Moser lebt bis zu seinem Tod am 12. Februar 1970 in Pforzheim.

Autoren: „Geschichte aktiv“ Hilda-Gymnasium

Ruth Lieben wird am 5. November 1921 in Pforzheim geboren.

Sie lebt mit ihren Eltern Max und Minna in der Metzgerstraße 2 (heute Waisenhausplatz). Ruth besucht zuerst die Osterfeldschule, später die Handelsschule in der Zerrennerstraße.

Ihr gelingt im Jahr 1938 die Flucht in die USA.

Autoren: „Geschichte aktiv“ Hilda-Gymnasium

Minna Lieben (geb. Schläffer) wird am 31. Oktober 1898 in Itzkany geboren.

Sie ist Schülerin der Hildaschule. Gemeinsam mit Max Lieben und Tochter Ruth lebt sie in der Metzgerstraße 2 (heute Waisenhausplatz). Ihre Tochter Ruth besucht zunächst die Osterfeldschule, später die Handelsschule. Ihr Mann ist in Folge der nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen gezwungen, sein Handelsgeschäft aufzugeben. Ihnen gelingt im Februar 1940 die Flucht in die USA.

Minna stirbt im Jahr 1966. Ab 1969 lebt Max gemeinsam mit der Familie seiner Tochter Ruth erst in Paris, ab 1971 dann in Frankfurt. Max Lieben verstirbt im November 1985.

Autoren: „Geschichte aktiv“ Hilda-Gymnasium

Max Lieben wird am 12. März 1890 in Flehingen geboren.

Er lebt mit seiner Frau Minna und Tochter Ruth in der Metzgerstraße 2. Max Lieben kämpft im Ersten Weltkrieg für Deutschland und wird mit dem Eisernen Kreuz Erster Klasse ausgezeichnet. Bis 1922 arbeitet er als Hauptlehrer in Königsbach. Später ist er als Kaufmann und Handelsvertreter tätig. Gemeinsam mit seiner Frau Minna flüchtet er im Februar 1940 in die USA. Er lebt später in New York.

Seine Frau Minna verstirbt im Jahr 1966. 1969 lebt er gemeinsam mit der Familie seiner Tochter Ruth erst in Paris, ab 1971 dann in Frankfurt. Max Lieben stirbt im November 1985.

Autoren: „Geschichte aktiv“ Hilda-Gymnasium

Simon Kassewitz (*15. Dezember 1885 in Schmieheim) ist Professor an der Oberrealschule (heute Hebel-Gymnasium). Er zieht 1933 nach Leipzig und flüchtet 1939 über Chile nach Bolivien.

Er stirbt im Jahr 1949.

Autoren: „Geschichte aktiv“ Hilda-Gymnasium

Edith Furchheimer wird am 17. September 1929 in Karlsruhe geboren.

Sie lebt mit ihren Eltern Lilli und Julius in der Hohenzollernstraße 34. Edith besucht kurzzeitig die Nordstadtschule (damals Adolf-Hitler-Schule), ab 1936 die sogenannte „Jüdische Abteilung“ der Hindenburg-Schule (heute Osterfeld-Schule).

In der Pogromnacht muss sie miterleben, wie ihr Großvater Serge brutal zusammen geschlagen wird. Ihre Mutter Lilli beschreibt die Misshandlungen dieser Nacht in einem Zeitzeugenbericht.

Im Jahr 1939 gelingt ihr die Flucht nach Großbritannien. Später lebt sie in den USA

Autoren: „Geschichte aktiv“ Hilda-Gymnasium