Gertraut Anna Helen „Traute“ Kuppenheim wird am 2. Mai 1924 als Tochter von Gertraut (geb. Klöppel) und Felix Kuppenheim in Pforzheim geboren. Einen Tag später stirbt ihre Mutter. Die Großeltern väterlicherseits ziehen die Kleine auf. Diese sind Dr. Rudolph Kuppenheim, ein weithin geachteter Frauenarzt und Chef der Gynäkologie am Pforzheimer Siloah-Krankenhaus, und seine Gattin Lilly (geb. Ehrmann). Felix Kuppenheim, ihr jüngerer Sohn, ist Maschinenbauingenieur und arbeitet im Familienunternehmen, der „Louis Kuppenheim AG, Gold- und Silberwaren“, einer Firma von Weltrang, gegründet von Trautes Urgroßvater Louis Kuppenheim, geleitet von ihrem Großonkel Hugo Kuppenheim.

Die Familie Kuppenheim hat jüdische Wurzeln. Die Kinder des Firmengründers, also Rudolf und seine fünf Geschwister, konvertieren um die Jahrhundertwende zum evangelischen Glauben, lassen ihre Kinder taufen und konfirmieren.

1928 – Traute ist vier Jahre alt – heiratet ihr Vater zum zweiten Mal – Gertrud Meyer, die als Prokuristin in einer Pforzheimer Uhrenfabrik arbeitet (damals für eine Frau absolut ungewöhnlich).

Die wirtschaftliche Lage zwingt die Louis Kuppenheim AG, Personal abzubauen, darunter fällt auch Felix.

Er und seine Frau beschließen, sich selbstständig zu machen. Sie ziehen nach Münster und bauen einen Großhandel mit Uhren auf. Felix Kuppenheim fährt mit dem Auto über Land, um Kunden anzuwerben; seine Frau führt die Bücher und leitet das Geschäft. Im Jahr 1930 wird Trautes Schwester Ursula geboren, dem Jahr, in dem Traute eingeschult wird. Lesen zu lernen ist für sie ein großes Glück. Einen Höhepunkt im Leben der kleinen Traute sind die alljährlichen Sommerferien in Pforzheim, bei den geliebten Großeltern; der Abschied fällt ihr jedes Mal schwer. Gleich zu Beginn der NS-Diktatur treffen die ersten Maßnahmen Mitglieder der Familie Kuppenheim – beispielsweise das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ ihren Großvater und zwei Tanten. Trautes Vater sieht zwar die Zeichen, hofft aber, „dass ein so einschneidender Schritt, wie eine Auswanderung, nicht notwendig werde. Schließlich waren alle Kuppenheims Kriegsteilnehmer gewesen, und hoch dekoriert zurückgekehrt […] Welches Ausmass die Katastrophe wirklich annehmen würde, konnte sich niemand, […] auch in seinen dunkelsten Ängsten, vorstellen.“ Außerdem fehlen der Familie die finanziellen Mittel.

Im Sommer 1934 zieht Traute zu den Großeltern nach Pforzheim und besucht dort die höhere Mädchenschule, die Hildaschule.

Die „Nürnberger Gesetze“ 1935 bilden einen Einschnitt. Sie definieren jüdisch als „Rasse“, nicht als Religion. Jüdische Deutsche werden zu Bürgern zweiter Klasse. Alle Kinder des Firmengründers Louis Kuppenheim werden über Nacht zu „Volljuden“, so auch Dr. Rudolf Kuppenheim, Trautes geliebter Großvater. Großmutter Lilly (geb. Ehrmann) gilt ebenfalls als „Volljüdin“, ebenso wie Trautes Vater Felix und sein Bruder Hans. Traute selbst und ihre Schwester Ursula werden als „Mischlinge ersten Grades“ eingestuft. Die „arischen“ Teile der Familie gelten als „jüdisch versippt“. Im März 1938 wird Traute in Pforzheim konfirmiert. Pfarrer Karl Specht, Mitglied der „Bekenntnisgemeinschaft“ (Badischer Zweig der Bekennenden Kirche), gibt Traute als Konfirmationsspruch auf den Weg: „Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“ (Johannes 14:27) Er kennt die Familie und ihr Schicksal. Kurz Zeit später, als Traute das achte Schuljahr abgeschlossen hat, holen die Eltern sie zurück nach Münster. Das „Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen“ vom 25. April 1933 ermöglicht den Ausschluss „nichtarischer“ Kinder von öffentlichen Schulen (und Hochschulen).

Angesichts Trautes Situation als „Mischling ersten Grades“ halten ihre Eltern es für geboten, dass sie einen praktischen Beruf erlernt, und sie beginnt eine Lehre im elterlichen Großhandel.

Im selben Jahr muss die 14jährige erleben, wie ihr Großonkel Hugo sich während der „Arisierung“ verzweifelt das Leben nimmt. Eine Tante schafft es, in die USA auszuwandern, eine weitere flieht nach Frankreich. Traute erlebt die Reichspogromnacht – das Geschäft der Eltern wird jedoch nicht demoliert, möglicherweise, da es sich um ein Etagengeschäft handelt, also von der Wohnung aus betrieben wird, und von einer „Arierin“ geleitet wird. Ihr Vater wird gewarnt und muss sich verstecken.

Im Frühjahr 1939 gelingt es ihrem Onkel Hans, mit Hilfe seines Arbeitgebers, der Firma Siemens, das Land zu verlassen. Zur gleichen Zeit wird ein Cousin ihres Vaters, das jüngste Kind ihres Großonkels Hugo, wie Traute als „Mischling“ eingestuft, mit einem Kindertransport nach England geschickt. Auch ihr Vater, Felix Kuppenheim, sucht jetzt intensiv nach einer Möglichkeit, das Land zu verlassen. Am 22. Oktober 1940 bringen ihre geliebten Großeltern sich um, um der Deportation nach Gurs zu entgehen. Ihr Vater will an der Beerdigung seiner Eltern teilnehmen, er wird in Pforzheim erkannt und gewarnt und entgeht so wahrscheinlich der Verhaftung. Er hat gerade ein Visum nach Ecuador bekommen – auf abenteuerlichen Wegen, durch die Mandschurei, gelingt ihm die Ausreise. Im selben Jahr muss Traute ihre Lehre abbrechen, als „Mischling“ und „Mädchen blieb nur die Arbeit als Hausangestellte“. Doppelt diskriminiert – als „Nichtarierin“ und Frau – beginnt sie eine Hauswirtschaftslehre im Diakonissenhaus in Münster in der Hoffnung, im Anschluss eine Ausbildung zur Krankenschwester machen zu können. Eine weitere Einschränkung lässt auch dies nicht zu; für sie kommt lediglich die Kinder- und Säuglingspflege in Frage. Zum Abschlussexamen wird sie nicht zugelassen.

1942 zieht Traute nach Berlin in die Tannenstraße 7, zu ihrer Tante Ilse Kuppenheim geb. Hoepfel, „arische“ Ehefrau (und Cousine ihrer leiblichen Mutter) ihres Onkels Hans Kuppenheim der seit 1939 in den USA lebt. „Ilses liebevolle Art, ihre Wärme, Verständnis und Einfühlungsvermögen machten mir Mut, hoben und stärkten mein Selbstvertrauen, sodass ich fähig wurde mich allen Schwierigkeiten zum Trotz zu behaupten […]“ TrautesArbeit ist anstrengend, häufig muss sie die Stelle wechseln, da nur kinderreiche Familien oder solche mit Neugeborenen bis 6 Wochen eine Kinderpflegerin beantragen dürfen. Bei jeder Bewerbung muss sie sich erklären – dass sie kein Examen habe, da sie als „Halbjüdin“ zu diesem nicht zugelassen sei. „Natürlich musste ich bei jeder Bewerbung neu mein Sprüchlein hersagen: warum ich kein Staatsexamen habe; das war nicht angenehm, aber im Vergleich zu dem, was andere, z.B. in Rüstungsfabriken oder Arbeitslagerndurchstehen mussten, kaum erwähnenswert.“

1943 hat sie über einen längeren Zeitraum eine Stelle bei dem Besitzer einer Druckerei im Norden Berlins, der auch als „Schieber“ tätig ist; für Traute bedeutet dies, dass sie ab und zu Lebensmittel erhält. Ein Erlebnis auf dem Weg zur Arbeitsstelle erschüttert sie nachhaltig. Sie wartet auf den Zug nach Berlin und sieht auf einem „anderen Gleis einen Güterzug Richtung Oranienburg so langsam fahren, dass man hinter vergitterten Luken, verzerrte, ausgemergelte Gesichter erkennen konnte.“ Es handelt sich um Menschen, die in das Lager Sachsenhausen deportiert werden.

1942 und 1943 gibt es wieder schreckliche Nachrichten aus der Familie: Trautes „sehr geliebte Grosstante“, die Künstlerin Karoline Borchardt geb. Ehrmann, schreibt ihr einen kurzen Gruß, bevor sie nach Theresienstadt deportiert wird (sie wird die unmenschlichen Bedingungen dort nicht überleben). Ihre Tante Hilde Widmann geb. Kuppenheim, deren Mann Bruno Widmann in Berlin lebt und Kontakt mit Ilse hat, ist in Frankreich verhaftet und „in den Osten“ deportiert worden. Ihr Großonkel Ernst Kuppenheim hat Verhaftung und das „Arbeitserziehungslager“ in Heddernheim nicht überlebt. Auch aus Münster erfährt sie Beklemmendes: ihre Schwester Ursula wird von einem rassistischen Lehrer vorgeführt und gequält, von einigen Mitschülerinnen schikaniert. Sie wird gewarnt – die Gestapo suche sie – Ursula muss sich verstecken. (Zu dieser Zeit, im Herbst 1944, finden die sog. „Mischlingsaktionen“ statt). Trautes Stiefmutter wird bei einem Luftangriff verletzt und überlebt knapp.

Ihre Großtante Greta Stengel (geb. Kuppenheim) wird im Januar 1944 nach Theresienstadt deportiert – die Schwester ihres Großvaters Dr. Rudolf Kuppenheim und die einzige noch lebende Vertreterin dieser Generation der Kuppenheims (sie wird, schwer gezeichnet, überleben).

Am 23. Dezember 1944 hat Traute großes Glück: eine ihrer Freundinnen, auch sie „Mischling“, muss sich wie andere auch bei der Gestapo melden – die Betroffenen werden für die Rüstungsindustrie dienstverpflichtet, aber Traute steht offenbar nicht auf der Liste. Die Luftangriffe mehren sich, die Rote Armee marschiert auf Berlin vor. Traute hat „widerstreitende Gefühle“: in die Angst vor der Besetzung Berlins mischt sich „die Hoffnung, das böse, gefürchtete Nazi-Regime bald ganz besiegt zu sehen. […] hoffte man, dass Hitler, durch die immer aussichtsloser werdende Lage, keine Zeit mehr bleiben würde, sich mit seinen nächsten Opfern zu beschäftigen: Halbjuden, den mit Juden verheirateten nichtjüdischen Ehepartnern und deren evtl. noch lebenden Männern und Frauen […].“ Sowohl Traute als auch Ilse Kuppenheim fallen unter diese Kategorien; sie leben in ständiger Ungewissheit und Angst.

Die fast vollständige Zerstörung ihrer Heimatstadt Pforzheim am 23. Februar 1945 erschüttert Traute.

Nach Kriegsende ist Traute 21 Jahre alt und nimmt ihre Ausbildung wieder auf, zunächst als Krankenschwesterschülerin im Dominikus-Krankenhaus in Hermsdorf. Als Nazi-Verfolgte wird sie in einem bereits laufenden Kurs untergebracht. Am Krankenhaus St. Hedwig in Mitte soll sie ihre Ausbildung beenden. Allerdings wird 1946 bei ihr Tuberkulose festgestellt, und die verordnete Liegekur unterbricht die Ausbildung ein weiteres Mal für längere Zeit. Aus Münster erfährt sie, dass auch Schwester Ursula wieder eine Schule besucht.

Im Frühjahr 1947 verlässt ihre Tante Ilse Deutschland Richtung USA. Traute gelingt es, nach Münster zu Stiefmutter und Schwester zu reisen (in Zeiten der Besatzungszonen kein leichtes Unterfangen). In Minden kann sie Anfang 1948 endlich ihre Ausbildung abschließen. Von Ecuador aus versucht ihr Vater Felix erfolgreich, mit Hilfe der IRO (International Refugee Organisation, Sonderorganisation der UNO), seine Familie nachzuholen. Traute und ihre Schwester werden von vielen beneidet, dass sie dem zerstörten Land den Rücken kehren dürfen. Traute nennt einen weiteren Grund, nicht in Deutschland zu bleiben: „Am allerwenigsten hätte unser Vater es verstanden. Er hatte sich in den langen, ungewissen […] sehr einsamen Jahren Ablehnung, ja Verachtung und beinahe Hass gegen das Land seines Ursprungs hineingelebt. […] Er hat wohl nie den Tod seiner Eltern verwinden können, die Art, wie sie aus dem Leben hatten gehen müssen. Es wäre ein neuer, bitterer Schlag für ihn gewesen, wenn eine seiner Töchter darauf bestanden hätte zu bleiben […].“

Im Sommer 1948 geht es aus Italien mit der „Marco Polo“ nach Südamerika. Am 28. Oktober 1948 ist Familie Kuppenheim in Guayaquil vereint, nach acht Jahren Trennung.

Ihre Großeltern haben Traute und Ursula als Erbinnen eingesetzt – es dauert bis zum April 1961, bis sie zu ihrem Recht kommen.

Traute Kuppenheim heiratet 1950 Roberto Pablo Hahn, dessen Vater Deutschland bereits 1933 verlassen hat. Mit ihren Kindern Carlos und Silvia spricht sie nie über ihre Erlebnisse – wie ihre Tochter es ausdrückt: „Die Sprache meiner Mutter waren Sprachlosigkeit und Tränen“. Ihre Erinnerungen schreibt sie für ihre Enkel auf.

Traute Kuppenheim de Hahn stirbt am 10. September 1999 in Ecuador.

Autorin: Sabine Herrle (Freiburg)

Fritz Efraim Loebl wird am 13. Juli 1891 in Vizhnitz in der heutigen Ukraine geboren.

Er lebt mit seiner Frau Esther Ella und den Kindern Philipp, Gerda und Joseph in der Bleichstraße 18. Fritz Loebl ist Inhaber eines Manufaktur- und Aussteuergeschäftes in der Bleichstraße 22.

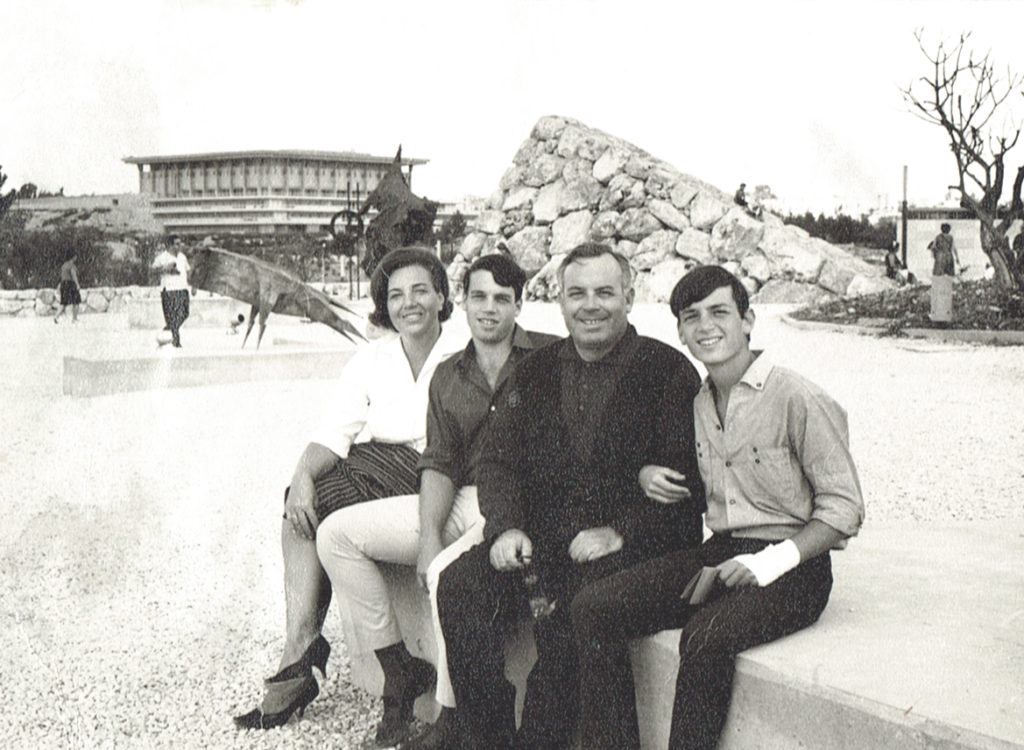

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten beginnen die Verfolgungsmaßnahmen gegenüber dem jüdischen Bevölkerungsteil. Ausgrenzung und Diskriminierung nehmen ab 1933 stetig zu. Der von staatlicher Seite befeuerte Antisemitismus setzt auch die Mitglieder der jüdischen Gemeinde Pforzheims zunehmend unter Druck. Am 27. August 1934 flieht die Familie nach Palästina.

Der Neuanfang ist für die ganze Familie sehr schwer. Sein Sohn Philipp muss seinen eigentlichen Wunsch, Arzt zu werden, aufgeben. Er absolviert eine Ausbildung zum Schreiner und führt später ein Einrichtungshaus. Tochter Gerda arbeitet in Israel für eine große Zeitung. Sein jüngerer Sohn Joseph absolviert die High School und studiert später in England Elektroingenieurwesen. Später dient er fünf Jahre in der israelischen Armee als Offizier. Alle drei Kinder gründen in der neuen Heimat Familien und bekommen Kinder.

Fritz Efraim stirbt bereits im Jahr 1965. Seine Frau Esther Ella lebt bis zu ihrem Tod im Jahr 1981 in Israel.

Die Enkel und Urenkel der Familie Loebl leben bis heute in Israel.

Autor: „Geschichte aktiv“ Hilda-Gymnasium

Joseph Loebl wird am 23. März 1926 in Pforzheim geboren.

Er lebt mit seinen Eltern Fritz und Esther sowie den Geschwistern Gerda und Philipp in der Bleichstraße 18. Sein Vater ist Inhaber eines Manufaktur- und Aussteuergeschäftes in der Bleichstraße 22.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten beginnen die Verfolgungsmaßnahmen gegenüber dem jüdischen Bevölkerungsteil. Ausgrenzung und Diskriminierung nehmen ab 1933 stetig zu. Der von staatlicher Seite befeuerte Antisemitismus setzt auch die Mitglieder der jüdischen Gemeinde Pforzheims zunehmend unter Druck. Am 27. August 1934 flieht die Familie nach Palästina.

Der Neuanfang ist für die ganze Familie sehr schwer. Joseph absolviert die High School und studiert später in England Elektroingenieurwesen. Später dient er fünf Jahre in der israelischen Armee als Offizier. 1955 heiratet er Erela Okun und ändert seinen Familiennamen von Loebl in Eyal. Sie bekommen drei Kinder: Anat, Adi und Efrat.

Zwischen 1963 und 1967 wird er zum wissenschaftlichen Attaché in der israelischen Botschaft in Washington D.C. ernannt.

Sein Vater Fritz Efraim stirbt bereits 1965, seine Mutter Esther Ella im Jahr 1981. Joseph lebt bis zu seinem Tod im Jahr 1983 in Israel. Josephs Kinder, Enkel und Urenkel leben bis heute in Israel.

Autor: „Geschichte aktiv“ Hilda-Gymnasium

Gerda Loebl wird am 28. April 1921 in Pforzheim geboren.

Sie lebt mit ihren Eltern Fritz und Esther sowie den Geschwistern Philipp und Joseph in der Bleichstraße 18. Ihr Vater ist Inhaber eines Manufaktur- und Aussteuergeschäftes in der Bleichstraße 22.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten beginnen die Verfolgungsmaßnahmen gegenüber dem jüdischen Bevölkerungsteil. Ausgrenzung und Diskriminierung nehmen ab 1933 stetig zu. Der von staatlicher Seite befeuerte Antisemitismus setzt auch die Mitglieder der jüdischen Gemeinde Pforzheims zunehmend unter Druck. Am 27. August 1934 flieht die Familie nach Palästina.

Der Neuanfang ist für die ganze Familie sehr schwer. Gerda arbeitet in Israel für eine große Zeitung. Sie heiratet und trägt später den Namen Boschwitz. Sie bekommen zwei Töchter: Hav und Margalit.

Gerdas Kinder, Enkel und Urenkel leben bis heute in Israel.

Autor: „Geschichte aktiv“ Hilda-Gymnasium

Philipp Loebl – genannt Pinkas – wird am 12. Dezember 1919 in Pforzheim geboren.

Er lebt mit seinen Eltern Fritz und Esther sowie den Geschwistern Gerda und Joseph in der Bleichstraße 18. Sein Vater ist Inhaber eines Manufaktur- und Aussteuergeschäftes in der Bleichstraße 22.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten beginnen die Verfolgungsmaßnahmen gegenüber dem jüdischen Bevölkerungsteil. Ausgrenzung und Diskriminierung nehmen ab 1933 stetig zu. Der von staatlicher Seite befeuerte Antisemitismus setzt auch die Mitglieder der jüdischen Gemeinde Pforzheims zunehmend unter Druck. Am 27. August 1934 flieht die Familie nach Palästina.

Philipp besucht bis 1934 das Reuchlin-Gymnasium und schreibt später rückblickend über die Flucht nach Palästina:

„Mein Eltern beschlossen im Spätsommer 1934 Deutschland zu verlassen und nach Palästina auszuwandern, da sie glücklicherweise genügend Weitblick hatten, um die schreckliche Entwicklung vorauszusehen. Ich selbst war über diese Entscheidung damals eher unglücklich, ich liebte das Land, den Schwarzwald, hatte jüdische und nichtjüdische Freunde. (…) Ich war der einzige Jude in meiner Klasse, meine Schwester Gerda (…) lernte in einer Klasse unter mir (…). Ich entsinne mich noch gut an die Zeit, die der Machtübernahme vorausging, an die politischen Diskussionen in der Klasse, die in „Sozis“ – Zentrum – Deutschnationale und „Nazis“ gespalten war. (…) Die Beziehungen mit meinen Lehrern waren zur damaligen Zeit 1933 bis 1934 ziemlich korrekt, ich war ein guter Schüler, und daher geachtet. Das ging soweit, dass meine Schwester und ich, zum Abschluss der Untertertia Schulpreise bekamen. Der Preis für Vorzugs-Schüler war natürlich Hitlers „Mein Kampf“. Uns als Juden konnte man das doch nicht geben, so bekamen wir „Hindenburg als Mensch, Feldherr und Staatsmann“ und einen Fotoapparat. (….) Es wurde jedoch langsam schlimmer, der Arierparagraph wurde eingeführt, die Mitschüler wurden plötzlich alle Nationalsozialisten. Ich verließ das Gymnasium und besuchte bis zu unserer Auswanderung die damals daneben liegende Handelsschule. Was für eine seelische Belastung dieses plötzliche „ausgestoßen“ werden, dieser Abbruch von langjährigen Freundschaften, für einen jungen Menschen im Entwicklungsalter bedeutet, ist nur sehr schwer zu beschreiben. Ich war einfach unglücklich und deprimiert, ich nehme an, dass diese Entwicklung meinen ganzen späteren Charakter geformt hat. Vor unserer Abreise wanderte ich oft auf den Pforzheim umliegenden Hügeln herum und nahm schweren Herzens Abschied von meiner damaligen Heimat und meinem Zuhause.

Wir, meine Eltern, meine Schwester und ein jüngerer Bruder kamen mittellos in Palästina an, es war ein unvorstellbar schwerer Übergang, aus dem schönen kühlen Schwarzwald, in das damals noch völlig unterentwickelte Land mit tropischem Klima (..)“

Der Neuanfang ist für die ganze Familie sehr schwer. Philipp muss seinen eigentlichen Wunsch, Arzt zu werden, aufgeben. Er absolviert eine Ausbildung zum Schreiner und führt später ein Einrichtungshaus. In Palästina trifft er Trude Marx wieder, die er bereits aus Pforzheim kennt. Sie heiraten und bekommen zwei Söhne, Alon und Eldan.

Sein Vater Fritz Efraim stirbt bereits 1965, seine Mutter Esther Ella im Jahr 1981. Philipp stirbt am 2. November 2001 in Israel. Seine Kinder, Enkel und Urenkel leben bis heute in Israel.

Autor: „Geschichte aktiv“ Hilda-Gymnasium

Esther Ella Stein wird am 9. August 1898 in Vizhnitz geboren.

Sie lebt mit ihrem Mann Fritz Efraim und den Kindern Philipp, Gerda und Joseph in der Bleichstraße 18. Ihr Mann ist Inhaber eines Manufaktur- und Aussteuergeschäftes in der Bleichstraße 22. Ihre drei Kinder kommen alle in Pforzheim zur Welt: Sohn Philipp am 12. Dezember 1919, Tochter Gerda am 28. April 1921 und Sohn Joseph am 23. März 1926.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten beginnen die Verfolgungsmaßnahmen gegenüber dem jüdischen Bevölkerungsteil. Ausgrenzung und Diskriminierung nehmen ab 1933 stetig zu. Der von staatlicher Seite befeuerte Antisemitismus setzt auch die Mitglieder der jüdischen Gemeinde Pforzheims zunehmend unter Druck. Am 27. August 1934 flieht die Familie nach Palästina.

Der Neuanfang ist für die ganze Familie sehr schwer. Ihr Sohn Philipp muss seinen eigentlichen Wunsch, Arzt zu werden, aufgeben. Er absolviert eine Ausbildung zum Schreiner und führt später ein Einrichtungshaus. Tochter Gerda arbeitet in Israel für eine große Zeitung.

Ihr jüngerer Sohn Joseph absolviert die High School und studiert später in England Elektroingenieurwesen. Später dient er fünf Jahre in der israelischen Armee als Offizier.

Alle drei Kinder gründen in der neuen Heimat Familien und bekommen Kinder.

Esther Ellas Mann Fritz Efraim stirbt bereits im Jahr 1965. Esther selbst lebt bis zu ihrem Tod im Jahr 1981 in Israel.

Die Enkel und Urenkel der Familie Loebl leben bis heute in Israel.

Autor: „Geschichte aktiv“ Hilda-Gymnasium

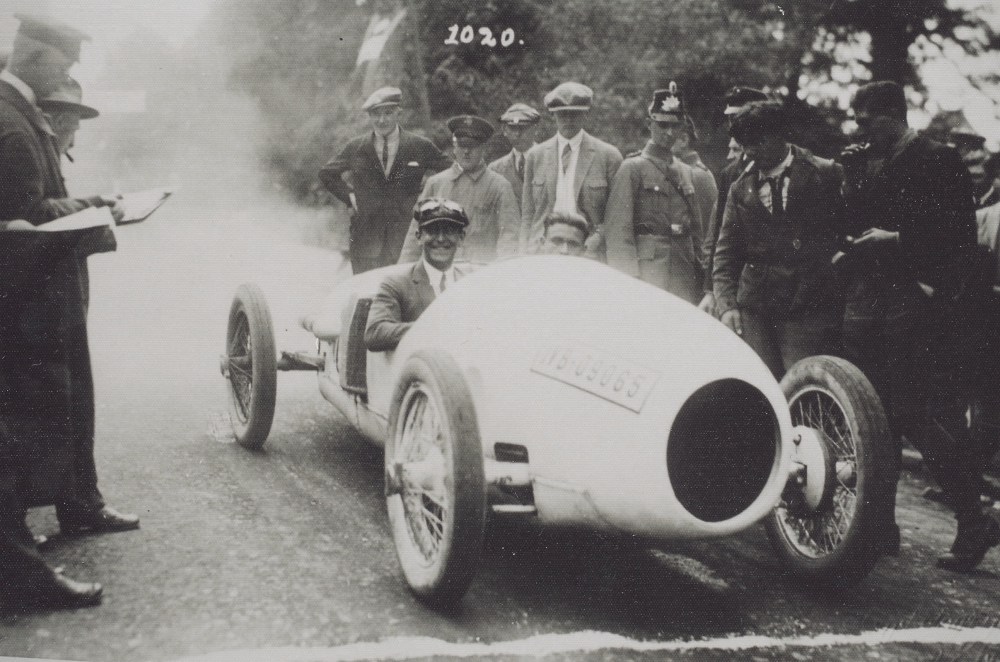

Adolf Rosenberger wurde als Sohn einer deutsch-jüdischen Kaufmannsfamilie am 8. April 1900 in Pforzheim geboren. Er besuchte zunächst die Volksschule und wechselte dann auf die Ober-Realschule in der Simmlerstraße, das heutige Hebel-Gymnasium.

Er war Pilot im Ersten Weltkrieg und kam so früh mit Technik in Kontakt, für die er sich fortan begeisterte. Ab 1923 wandte er sich dem automobilen Rennsport zu und konnte in den Jahren bis 1929 rund vierzig erste Plätze auf unterschiedlichen Rennwagen erringen. Der ADAC verlieh ihm 1931 das Goldene Sportabzeichen für seine Verdienste um den deutschen Automobilsport.

Daneben bewies er großes unternehmerisches Talent. Bereits in den 1920er Jahren machte er die Bekanntschaft von Ferdinand Porsche. Mit ihm gründete er 1931 zusammen mit dessen Schwiegersohn Anton Piech die Firma Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Konstruktionen und Beratungen für Motoren und Fahrzeugbau in der Kronenstraße 24 in Stuttgart.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde Rosenberger 1933 nach und nach aus der Firma gedrängt. Er emigrierte zunächst in das europäische Ausland, dann in die USA. Nach vielen Jahren der Entbehrung konnte er in Los Angeles Fuß fassen. Er änderte dort seinen Namen in Al Roberts. Mit Porsche schloss er 1951 einen Vergleich, aus dessen Erlös er sich erfolgreich an einem Zulieferer der amerikanischen Automobilindustrie beteiligen konnte.

Am 6. Dezember 1967 starb Adolf Rosenberger im Alter von 67 Jahren in Los Angeles.

Autor: Martin Walter, Rastatt

Der folgende Link (externer Link, Youtube) führt zu einer Erinnerungsveranstaltung an Adolf Rosenberger aus dem Jahr 2022. Darin enthalten ist die ARD-Film-Dokumentation „Adolf Rosenberger – Der Mann hinter Porsche“ (ab 14:38 Min):

Lina Grünbaum wird am 25. September 1922 in Pforzheim geboren.

Sie ist, wie ihre Schwestern Lilly und Hanna, Schülerin der Hildaschule. Lina lebt mit ihren Eltern und den vier Geschwistern zuletzt in der Bachstraße 4 (heute Gerberstraße). Ihre Eltern betreiben bis 1927 in Pforzheim eine Sackfabrik und Sackhandlung. Später ist ihr Vater Hermann im Schmuckwarenhandel tätig.

Die ältere Schwester Lilly hat noch die Möglichkeit, das Abitur an der Hildaschule im Jahr 1933 zu absolvieren. Die Familie wandert 1933 nach Bischheim (Straßbourg) aus. Dort versucht sie, Fuß zu fassen, was sehr schwer ist. Sie ziehen innerhalb Frankreichs mehrmals um. Die älteste Schwester Lilly stirbt bereits am 7. Mai 1938 an einer Lungenentzündung in Straßburg. Der Vater Hermann wird im März 1944 verhaftet und im April nach Auschwitz deportiert. Er überlebt die Verfolgung nicht.

Nach Ende des Krieges emigriert Lina mit ihren Geschwistern sowie Mutter Glika nach Kanada. Sie heiratet Jack und gründet eine Familie. Sie bekommen drei Kinder. Ihre zwei Enkel und neun Urenkel leben bis heute in Kanada.

Karl Heinrich Dürr ist am 31. Januar 1892 in Pforzheim geboren. Er ist ab 1924 erst Vikar, dann ab 1925 Pfarrer der heutigen Lukasgemeinde in der Pforzheimer Weststadt. 1936 verheiratet er sich in Freiburg mit Elisabeth Holzhausen.

Der Weltkriegs-Veteran Karl Dürr kommt durch Martin Niemöller zur „Bekennenden Kirche“. Am 22. November 1933 sind im Melanchthonhaus und im Saalbau zusammen über 3.400 evangelische Christen versammelt, um gegen die Deutschen Christen (DC), eine NS-nahe Gruppierung, zu protestieren. Diese hatten das Alte Testament als „Viehhändler- und Zuhältergeschichten“ verunglimpft, um die evangelische Kirche entsprechend der NS-Rassenlehre umzuformen. Dürr nennt die DC „Totengräber des evangelischen Bekenntnisses und Schrittmacher eines neuen Heidentums“.

1934 schreibt er an den Landesbischof Julius Kühlewein: „Enttäuschung und Verbitterung erfüllt uns, dass Sie nur einen „ungewöhnlichen Weg” zugeben, wo brutale und zynische Beiseitesetzung von Recht und Verfassung vorliegt […]. Denn dieser Geist [der Geist der Deutschen Christen; Anm. d. Autoren] ist im tiefsten Grund der Geist weltlicher Macht und Gewaltanwendung, dem bis aufs Blut widerstanden werden muss.”

Die Gestapo überwacht seine Predigten und verhört ihn mehrmals, seine Post wird geöffnet. Die Kirchenleitung versetzt ihn 1935 nach Freiburg. Dort betätigt er sich weiter für die Bekennende Kirche und wird von der Gestapo durch Vorladungen und Hausdurchsuchungen schikaniert. 1937 fordert er seine Kollegen der Bekennenden Kirche zu Fürbitte-Gottesdiensten für alle inhaftierten Pfarrer auf und wirbt für eine Unterschriften-Sammlung zugunsten Niemöllers. Die Verfolgung der Juden bezeichnet er als „einen markanten Verstoß gegen das christliche Bekenntnis“. Zum Widerstand im „Freiburger Kreis“ findet er, als er zusammen mit Gerhard Ritter und dem Freiburger Pfarrer Otto Hof Ende 1938 eine Denkschrift „Kirche und Welt“ verfasst, die sich mit dem Verhalten des Christen gegenüber einer Obrigkeit befasst, die die Staatsbürger zu „einer weltanschaulichen Gesinnungsgemeinschaft zusammenschweißen will und widergöttliche Gebote“ erlässt. Diese Denkschrift gilt als Vorstufe der zweiten „großen Denkschrift“ des „Freiburger Konzils“. Die Aktivität Dürrs im kirchlichen Widerstand bringt ihm bis 1945 wiederholt Hausdurchsuchungen und Verhöre durch die Gestapo ein, die ihn ausdrücklich als „Feind des Nationalsozialismus“ tituliert.

Karl Dürr stirbt 1976 in Pforzheim

1985 wird in Pforzheim eine Straße im Wohngebiet Maihälden nach ihm benannt.

Autoren: Brigitte und Gerhard Brändle

Weitere Informationen zum Thema „Widerstand im Raum Pforzheim“ findest du hier (externer Link).

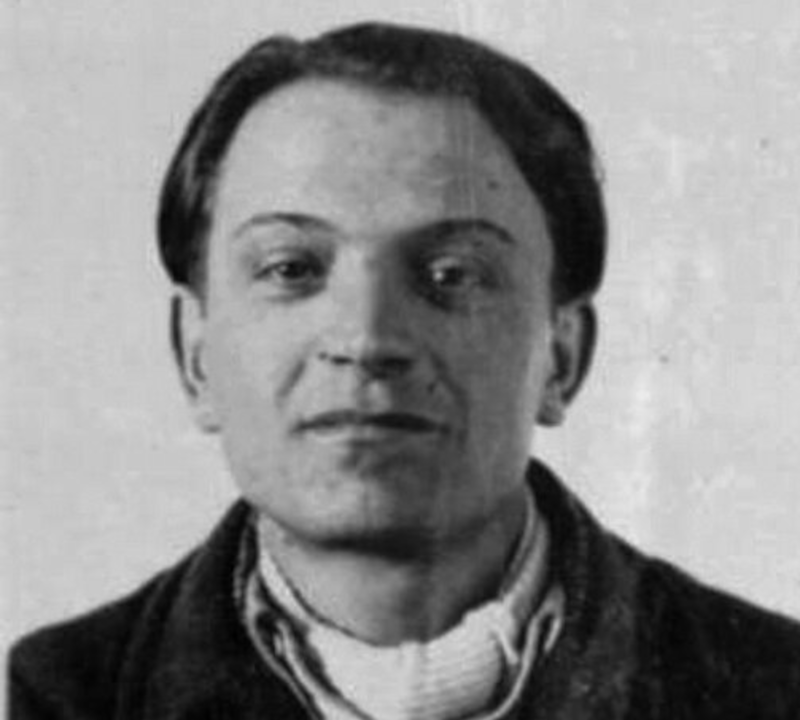

lbert Ebel ist am 30. Oktober 1908 in Pforzheim geboren. Seine Frau Frieda und er haben fünf Kinder. Albert Ebel ist Arbeiter bei der Metallschlauchfabrik und Mitglied der KPD*, der Roten Hilfe (RH)* und des Roten Frontkämpferbundes (RFB)* in Pforzheim. Nach der Machtübergabe an die Nazis am 30.1.1933 ist er beteiligt an der Herstellung und der Verteilung von Flugblättern mit Titeln wie „Einheitsfront gegen Hitler“ und am 11.3.1933: „Der Rote Frontkämpferbund ruft zum Kampf gegen Hitlerdiktatur und Hunger“. Er ist von März bis April 1933 und von Februar bis November 1935 wegen Vorbereitung zum Hochverrat „aus Gründen der politischen Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus“ und als Mitglied eines verbotenen Vereins, der die Ziele der verbotenen KDP unterstützt, gemeint ist der RFB, im Gefängnis in Pforzheim an der Rohrstraße bzw. im Gefängnis in Mannheim eingesperrt. Am 17.6.1935 verurteilt ihn das Sondergericht Mannheim im Prozess gegen Karoline Schnell, Valentine Stickel, Friedrich Seitz, Ernst Renner und Fritz Burkhardt – siehe jeweils dort – und ihn wegen „Vorbereitung zum Hochverrat, Fortführung der Roten Hilfe und des RFB, Geheimbündelei und Heimtücke sowie abfälliger Äußerungen gegen die NSDAP“ zu 9 Monaten Haft.

Am 11.11.1938 wird er erneut verhaftet, „weil er anlässlich der Niederbrennung der Synagogen bzw. der Sprengung der Synagoge in Pforzheim eine Bemerkung machte“. Wegen politischer Äußerungen gegen Hitler sperren ihn die Nazis am 18. Januar 1940 wieder ins Gefängnis und verschleppen ihn von dort am 14. März 1940 in das Konzentrationslager Sachsenhausen.

Wie er am 6. Mai 1940 dort zu Tode kommt, ist unbekannt, „offiziell“ ist als Todesursache „Blutkreislaufschwäche“ angegeben. Seine Frau Frieda steht mit den fünf Kindern alleine da.

Autoren: Brigitte und Gerhard Brändle

Weitere Informationen zum Thema „Widerstand im Raum Pforzheim“ findest du hier (externer Link).

Valentine Stickel ist am 26.3.1890 in Warschau geboren. Sie lebt ab 1920 in Pforzheim. Sie ist von Beruf Schneiderin, aus erster Ehe hat sie 3 Söhne, sie und ihr zweiter Mann Julius haben 1924 noch ein Kind, zwei der Söhne sind im Zweiten Weltkrieg gefallen (Stand 1948).

Sie ist Kassiererin der Roten Hilfe (RH)*, auch nach deren Verbot Ende Februar 1933. Im Oktober und November 1933 sperren sie die Nazis jeweils für einige Tage in „Schutzhaft“*. Sie und Karoline Schnell – siehe dort, ebenfalls Rote Hilfe, vereinbaren für den Fall ihrer Verhaftung, „den Austausch von Schnittmustern als Thema ihrer Besprechungen anzugeben“. 1934 ist sie beteiligt bei der Fluchthilfe für Adolf Baier – siehe dort – und bringt ein Flugblatt mit Informationen über die Folterung Ernst Thälmanns in Umlauf. Am 18.12.1934 wird sie verhaftet und aus dem Gefängnis Pforzheim in Untersuchungs-Haft nach Karlsruhe verschubt. Am 17.6.1935 steht sie mit Karoline Schnell, Friedrich Seitz, Albert Ebel, Ernst Renner und Fritz Burkhardt wegen Vorbereitung zum Hochverrat, Fortführung der RH und des Roten Frontkämpferbundes (RFB)*, Geheimbündelei und „Heimtücke“* sowie abfälliger Äußerungen gegen die NSDAP vor dem Sondergericht Mannheim, das sie zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Die Haft muss sie bis Dezember 1936 in den Frauengefängnissen Bruchsal und Gotteszell absitzen.

Vom 10.6. bis 14.7.1937 wird sie wegen Vorbereitung zum Hochverrat und Abhörens feindlicher Sender nochmals im Gefängnis Pforzheim eingesperrt. Sie wird bis mindestens 1939 von der Polizei überwacht.

Sie überlebt.

Autoren: Brigitte und Gerhard Brändle

Weitere Informationen zum Thema „Widerstand im Raum Pforzheim“ findest du hier (externer Link).

Karoline Schnell, geb. Deck, ist am 29.9.1904 in Mörsch (Krs. Karlsruhe) geboren. Sie arbeitet als Putz- und Waschfrau. Sie ist geschieden und hat einen Sohn, der 1933 geboren wird.

Sie ist Mitglied bei Rot-Sport und Kassiererin der Roten Hilfe (RH)*, auch nach deren Verbot Ende Februar 1933. Sie und Valentine Stickel, ebenfalls Rote Hilfe, vereinbaren für den Fall ihrer Verhaftung, „den Austausch von Schnittmustern als Thema ihrer Besprechungen anzugeben“. 1934 ist sie beteiligt bei der Fluchthilfe für Adolf Baier. Die Gestapo verhaftet sie am 18.12.1934, am 28.5.1935 wird sie von Gefängnis Pforzheim nach Mannheim „verschubt“*. Vom 29.5. bis 1.8.1935 ist sie in Untersuchungs- bzw. Strafhaft im Gefängnis Mannheim. Am 17.6.1935 steht sie mit Valentine Stickel, Friedrich Seitz, Albert Ebel, Ernst Renner und Fritz Burkhardt wegen Vorbereitung zum Hochverrat, Fortführung der RH und des Roten Frontkämpferbundes (RFB)*, Geheimbündelei und „Heimtücke“* sowie abfälliger Äußerungen gegen die NSDAP vor dem Sondergericht Mannheim, das sie zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt. Vom 1.8. bis 17.9.1935 ist die im Frauengefängnis Bruchsal eingesperrt.

Karoline Schnell überlebt den 23.2.1945 in Pforzheim nicht.

Autoren: Brigitte und Gerhard Brändle

Weitere Informationen zum Thema „Widerstand im Raum Pforzheim“ findest du hier (externer Link).