Ida Dreyfuss wird am 26. April 1895 in Massenbachhausen geboren. Sie lebt mit ihrem Mann Samuel und ihrer Tochter Herta in der Ebersteinstraße 18.

Ihre Tochter muss zwangsweise die jüdische „Ghettoschule“ an der damaligen Hindenburgschule besuchen. Nach der Pogromnacht wird ihr Mann Samuel am 10. November 1938 in das Konzentrationslager Dachau verschleppt. Nach seiner Rückkehr flüchtet die Familie im Februar 1939 in die USA.

Ida stirbt im Jahr 1970 im Alter von 75 Jahren in New York. Tochter Herta gründet eine Familie. Ihre beiden Kinder leben bis heute in den USA.

Autoren: „Geschichte aktiv“ Hilda-Gymnasium

Samuel Dreyfuss wird am 18. November 1887 in Massenbachhausen geboren. Er lebt gemeinsam mit seiner Frau Ida und der Tochter Herta in der Ebersteinstraße 18. Im Ersten Weltkrieg kämpft er als Soldat für Deutschland und erhält das Eiserne Kreuz.

Seine Tochter muss zwangsweise die jüdische „Ghettoschule“ an der damaligen Hindenburgschule besuchen. Nach der Pogromnacht wird Samuel Dreyfuss am 10. November 1938 in das Konzentrationslager Dachau verschleppt. Nach seiner Rückkehr flüchtet er im Februar 1939 mit seiner Familie in die USA.

Er lebt dort bis zu seinem Tod im Jahr 1973. Tochter Herta gründet eine Familie. Die beiden Kinder leben bis heute in den USA.

Autoren: „Geschichte aktiv“ Hilda-Gymnasium

Gerhard Kuppenheim wird am 28. November 1922 in Pforzheim geboren. Seine Eltern sind der international bekannte Gold- und Silberwarenfabrikant Hugo Kuppenheim sowie dessen zweite Ehefrau, Anita. Er ist der jüngste aus der Generation der Enkelinnen und Enkel der Firmengründer Bertha Levinger und Louis Kuppenheim.

1933 kommt Hitler an die Macht. Gerhard erlebt die Entrechtung Deutscher mit jüdischen Wurzeln hautnah: ein Onkel und die Halbschwester Lotte verlieren die Arbeitsstellen, eine Tante und ein Cousin entgehen 1934 knapp der Festnahme durch die Gestapo. Gemäß den 1935 verkündeten Nürnberger Gesetzen wird der 13-jährige Gerhard über Nacht zum „Mischling ersten Grades“, zum „Nichtarier“. Deren rechtliche Lage ist durch zahlreiche Einschränkungen geprägt: so muss er mit 14 die Schule verlassen und mit 16 1⁄2 droht ihm Zwangsarbeit. Am 13. August 1938 wird sein Vater Hugo in den Selbstmord getrieben. Die Pogromnacht des 9. November 1938 macht deutlich, wie bedrohlich die Lage für „Nichtarier“ wird, zudem nicht zu übersehen ist, dass ein Krieg bevorsteht.

Im Frühjahr 1939 schickt seine Mutter ihn daher auf einen Kindertransport nach England, das sich bereit erklärt hat, 10.000 Kinder aufzunehmen. In London kommt er in einer Pflegefamilie unter, besucht eine technische Schule und findet Arbeit in einer Radiofirma.

Als mit dem deutschen Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg beginnt, erklärt England Deutschland den Krieg, und der 17jährige Gerhard Kuppenheim kommt als „feindlicher Ausländer“ in ein Internierungslager.

Mitte 1940 nutzt er eine Gelegenheit, sich mit 3.000 anderen Internierten auf der HMT “Dunera“ nach Australien einzuschiffen. Dort landet er wiederum in einem Lager, da die Australier denken, es handele sich um kriegsgefangene Deutsche, also um Nazis. Als sich herausstellt, dass sie Flüchtlinge, noch dazu Juden, sind, verlangt die Regierung in Canberra von London die Rücknahme, was mangels Schiffen nicht stattfindet.

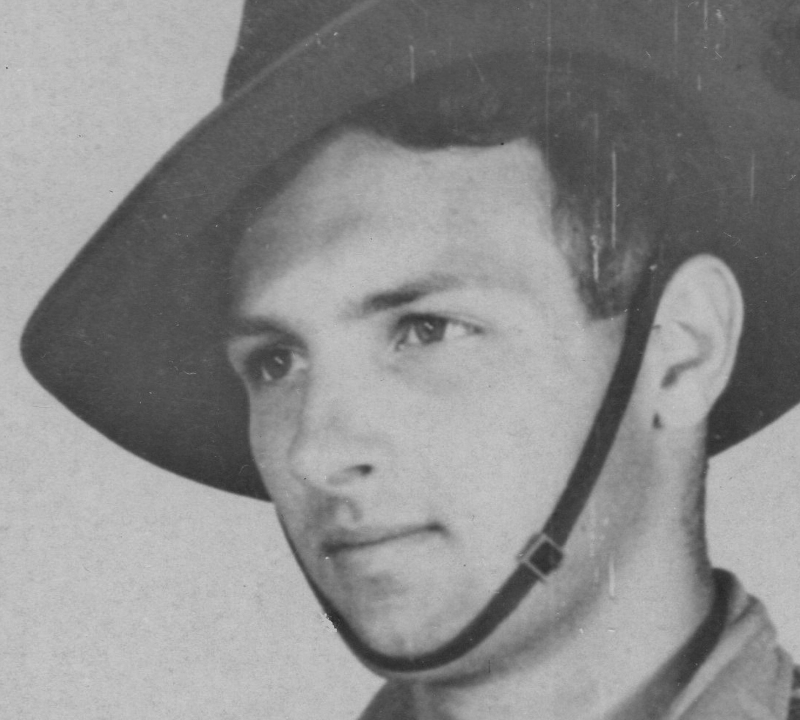

Im Dezember 1941 überfällt das mit Deutschland verbündete Japan Pearl Harbour. Dies verändert die Lage – im Dezember 1941 wird den Internierten vorgeschlagen, sich freiwillig zur Armee zu melden und so ihre Freiheit zu erlangen. Der 19jährige Gerhard Kuppenheim nutzt diese Chance und dient 18 Monate. Das Bild zeigt ihn in australischer Uniform.

1945 ändert er seinen Namen in Gerald Cunningham und wird australischer Staatsbürger. Er stirbt am 18. März 2009 bei Melbourne.

Hugo Kuppenheim wird am 18.11.1872 in Pforzheim geboren. Gemeinsam mit zweien seiner Brüder übernimmt er die vom Vater gegründete Firma “Louis Kuppenheim, Gold- und Silberwarenfabrik“, die sich international einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet hat. Die Brüder erweitern und modernisieren das Unternehmen systematisch.

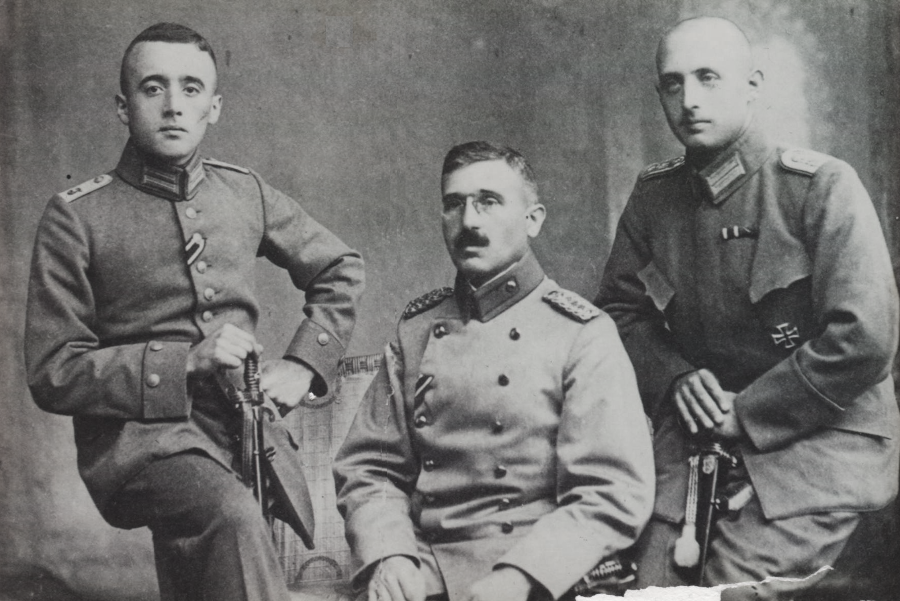

1914 meldet sich der zum evangelischen Glauben konvertierte Hugo Kuppenheim freiwillig zum Kriegsdienst. Hoch dekoriert kehrt er zurück.

Ab 1923 Alleininhaber der Firma, die vor der Weltwirtschaftskrise 400 Arbeitskräfte beschäftigt, ist er ein fester Bestandteil der “besseren Gesellschaft“ der Stadt.

1933 wird Hitler Reichskanzler; die Entrechtung Deutscher mit jüdischen Wurzeln beginnt. Die Verkündung der “Nürnberger Gesetze“ im Herbst 1935 bedeutet für Hugo Kuppenheim und seine Kinder, dass sie – quasi über Nacht – zu “Nichtariern“ degradiert werden.

Trotz systematischer Schikanen u.a. durch die Pforzheimer Handelskammer gelingt es ihm, die Firma bis 1937 weiterzuführen.

Dann läuft in Baden die “Arisierung“ an, ein gigantischer legalisierter Raubzug – zuständig ist Oberregierungsrat Johann Stöckinger vom Finanz- und Wirtschaftsministerium in Karlsruhe.

Diesem genügt weder, dass Hugo Kuppenheim seine Anteile auf seine “arische“ Frau überschrieben hat, noch der Vorschlag, Erich Kuppenheim, einen Neffen, zum Nachfolger als Geschäftsführer zu ernennen – ist dieser doch “Halbjude“.

So in die Enge getrieben, bringt der 66jährige Hugo Kuppenheim sich am 13. August 1938 in seiner Verzweiflung um. Neben seiner Leiche werden seine Kriegsauszeichnungen gefunden.

Aus einem Schreiben des badischen Finanz- und Wirtschaftsministeriums, eine Woche später:

„Nachdem Hugo Kuppenheim […] durch Freitod aus dem Leben geschieden war, bestanden keine Bedenken mehr, die Firma von diesem Zeitpunkt an als arisch zu betrachten.“

Seine drei Kinder überleben – ins Ausland geflohen, durch einen Kindertransport nach England bzw. als Zwangsarbeiter der Organisation Todt.

Lilly Kuppenheim wird am 7. Dezember 1868 als Sybille Ehrmann in Heidelberg geboren. Dort betreibt ihr Vater Salomon Ehrmann mit seinem Bruder ein Herrengarderobe-Geschäft. Sie ist zweites von fünf Geschwistern, von denen nachweislich drei als junge Erwachsene vom Judentum zum evangelischen Glauben übertreten. Der älteste Bruder, Eugen (1867-1946), Dr. der Germanistik, überlebt knapp den Nationalsozialismus, die jüngste Schwester, Karoline (Lina) geschiedene Borchhardt (1873-1944) ist Künstlerin. Sie wird im Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert, wo sie im Januar 1944 verstirbt. Zwei weitere Geschwister leben nur bis 1924.

Lilly heiratet am 7. Januar 1892 den Pforzheimer Frauenarzt Rudolf Kuppenheim, späterer Medizinalrat und Leiter der gynäkologischen Abteilung des Siloah Krankenhaus. Er ist Spross des bekannten Pforzheimer Gold- und Silberwarenfabrikant Louis Kuppenheim. Zwei Söhne werden geboren, Hans und Felix Kuppenheim.

In späteren Jahren zieht das Ehepaar noch ihre ältere Enkelin Traute auf – ihre Mutter war im Kindsbett gestorben – und kümmert sich rührend um sie. Diese erinnert sich an das Credo der Großeltern: „Nie mehr scheinen wollen als man ist; immer auch an andere denken“.

Nach der Machtergreifung Hitlers wird Rudolf von seinem Posten als Chefarzt des Siloah entlassen, 1938 wird ihm die Approbation entzogen. Sie leben fortan sehr zurückgezogen.

Auf den 22. Oktober 1940 ordnet Gauleiter Robert Wagner die Deportation der badischen und pfälzischen Juden in die nicht besetzte Zone Frankreichs an. Die französische Regierung wird sie im berüchtigten Lager im südfranzösischen Gurs internieren.

Am 21. Oktober 1940 gedenkt das Ehepaar ihres 50-jährigen Kennenlernens, am nächsten Tag klopft die Gestapo an die Türe und befiehlt ihnen, sich innerhalb von zwei Stunden bereit zu machen.

Rudolf und Lilly jedoch breiten Kriegsorden und andere Auszeichnungen auf einem Samtkissen aus und schlucken tödliches Morphium. Als die Polizei zurückkommt, sind sie bereits bewusstlos. Sie werden ins Krankenhaus gebracht und versterben am Tag danach, dem 23. Oktober 1940.

Der Suizid des hoch angesehenen Ehepaars erregt in Pforzheim großes Aufsehen, und der Andrang bei der Beerdigung ist so groß, dass die Polizei den Friedhof absperren muss.

Nach ihrem Tod wird der Hausrat von Lilly und Rudolf Kuppenheim auf der Straße vor ihrem Haus verkauft.

Rudolf Kuppenheim wird am 7. November 1865 als zweitältester Sohn der Bertha Levinger und des bekannten Gold- und Silberwarenfabrikanten Louis Kuppenheim in Pforzheim geboren. Drei seiner vier Brüder steigen in das väterliche Geschäft ein, der vierte gründet eine Lederwarenfabrik in Offenbach. Rudolf aber besucht in seiner Heimatstadt das Großherzogliche Pädagogium und Realgymnasium und studiert in Freiburg und Heidelberg Medizin. Er spezialisiert sich auf Gynäkologie und schliesst 1889 mit der Dissertation „Über Indikationen und Wert der künstlichen Frühgeburt“ ab.

1892 heiratet er Sybille genannt Lilly Ehrmann aus Heidelberg und lässt sich am Marktplatz 10 in Pforzheim als erster dort tätiger Frauenarzt nieder. 1893 wird er Chefarzt der neugegründeten gynäkologischen Abteilung des Diakonissen-Krankenhauses Siloah. Im gleichen Jahr tritt das ursprünglich jüdische Ehepaar zum evangelischen Glauben über.

In den folgenden vier Jahrzehnten segensreicher Tätigkeit sowohl im Siloah als auch in seiner Praxis soll er gemäss Überlieferung rund 19000 Kinder entbunden haben. Er ist folglich stadtbekannt und hochangesehen. Auch kommunalpolitisch engagiert er sich, sitzt er doch vor dem Ersten Weltkrieg für die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) in der Stadtverordnetenversammlung und gehört mehrere Jahre dem „Bürgerausschuss“ an. Ebenso ist er im Kirchgemeinderat der Evangelischen Kirche.

Ferner ist er 1904 Mitbegründer und Vorsitzender des „Vereins für Feuerbestattung“ und von 1925 bis 1937 Mitglied der Deutschen Gynäkologen Gesellschaft DGG.

In seiner spärlichen Freizeit spielt er Cello, und tritt 1896 dem Deutschen Alpenverein bei, dem er über 25 Jahre angehört.

Im Ersten Weltkrieg meldet sich der 49-jährige wie auch seine Söhne freiwillig zum Dienst, und steht als Generaloberst der Landwehr an der West- und insbesondere Ostfront großen Kriegs- und Seuchenlazaretten als Chefarzt vor. Hochdekoriert kehrt er zurück: 1915 wird ihm das Ritterkreuz des Ordens vom Zähringer Löwen verliehen, 1916 die silberne Verdienstmedaille am Bande der militärischen Karl-Friedrich-Verdienstmedaille, sowie das Eiserne Kreuz Erster Klasse. Ein im Feld zugezogenes Ohrenleiden zieht die Versetzung in die Heimat nach sich, wo er als Oberarzt beim Versorgungsamt Pforzheim wirkt. 1917 ernennt ihn der badischen Grossherzog Friedrich II. für seine Verdienste zum Medizinalrat. Im Sommer 1919 scheidet er aus dem Heeresdienst aus und nimmt wieder seine früheren Tätigkeiten auf.

1928 verlegt das Ehepaar seine Wohn- und Praxisräume an die Luisenstrasse 6.

1933, nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler, sind Rudolf 68, seine Gattin 65 Jahre alt. Schlagartig verändert sich ihr Leben. Das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentum“ von 7. April 1933 zwingt Rudolf, ab 30. Juni 1933 seine Stellung im Siloah aufzugeben. Fortan darf er nur seine Privatpraxis führen.

Sein Name wird aus der Liste der Offiziere, die im Ersten Weltkrieg gedient hatten, gestrichen, obwohl er der höchstdekorierte deutsche Arzt in diesem Konflikt gewesen war. Die Nürnberger Gesetze von 1935 konstruieren aus einem religiösen Bekenntnis eine Rasse, welche über die Abstammung definiert wird. Die so als jüdische Deutsche definierten Menschen sind keine „Reichsbürger“ mehr, sondern Staatsbürger zweiter Klasse. Er und seine Frau werden als sogenannte „Volljuden“ eingestuft, obwohl beide getauft sind.

Im August 1938 nimmt sich sein Bruder Hugo im Zusammenhang mit der „Arisierung“ der väterlichen Firma das Leben. Im Oktober 1938 wird Rudolf die Approbation entzogen, er dürfte als „Krankenbehandler“ nur noch jüdische Klienten behandeln – jedoch lebt das Ehepaar fortan sehr zurückgezogen. Ab 1. Januar 1939 müssen sie zusätzlich die Zwangsnamen Israel und Sara führen. Zwei Zimmer ihrer Wohnung werden an eine andere Familie vergeben, Radio und später sogar das Telefon werden eingezogen; ihre Wertsachen liefern sie am 24. März 1939 auf der Pfandleihe Baden-Baden ab. Im Oktober 1940 kommt Rudolfs Vermögen auf ein Sperrkonto.

Auf den 22. Oktober 1940 ordnet Gauleiter Robert Wagner die Deportation der badischen und pfälzischen Juden in die nicht besetzte Zone Frankreichs an. Die französische Regierung wird sie im berüchtigten Lager im südfranzösischen Gurs internieren. Am 21. Oktober 1940 noch gedenkt das Ehepaar ihres 50-jährigen Kennenlernens, am nächsten Tag klopft die Gestapo an die Türe und befiehlt ihnen, sich innerhalb von zwei Stunden bereit zu machen. Mitnehmen dürfen sie maximal 50 Kilogramm Gepäck, bestehend aus Bekleidung, Wolldecke, Verpflegung für mehrere Tage (…), und nicht mehr als 100 Reichsmark Bargeld.

Während jener zwei Stunden jedoch breiten Rudolf und Lilly die Kriegsorden und andere Auszeichnungen auf einem Samtkissen aus und schlucken tödliches Morphium, um so der Deportation zu entgehen. Als die Polizei zurückkommt, sind sie bereits bewusstlos. Sie werden ins Krankenhaus gebracht und versterben am Tag darauf, dem 23. Oktober 1940. Der Suizid dieses hoch angesehenen Ehepaars erregt in Pforzheim ungeheures Aufsehen, und der Andrang bei der Beerdigung ist so groß, dass die Polizei den Friedhof absperren muss.

Die Wohnung wird nach dem Tod sofort versiegelt, der Hausrat auf der Straße versteigert. Ihr Vermögen wird am 23. Oktober 1940, wie das der anderen deportierten Juden aus Baden, beschlagnahmt.

Als Erben hatten Rudolf und Lilly bereits am 1. Oktober 1938 testamentarisch ihre beiden – noch minderjährigen – Enkelinnen eingesetzt, diese galten als „Mischlinge“. Im Mai 1942 jedoch werden Haus und Grundstück vom Deutschen Reich beschlagnahmt, um dort bombengeschädigte „arische Volksgenossen“ unterzubringen. Im Februar 1945 fällt es dem Luftangriff zum Opfer.

In den Jahren vor seinem Tod hatte Rudolf erklärt, er werde sein Haus nie verlassen.

Rudolfs Sohn Felix in einem Brief an den Pforzheimer Oberbürgermeister Weigelt im Jahr 1970:

„Mein Vater, der ein ausgesprochenes Gerechtigkeitsgefühl besass und dessen allerletzte Worte, in tiefster Niedergeschlagenheit ausgesprochen, waren, dass er „Gerechtigkeit vor den Menschen“ nicht gefunden haben scheine […]. Hat er doch besonders darunter gelitten, dass seine Vaterstadt, die zu verlassen er sich stets weigerte, ihn „ausstiess“, wie er sich ausdrückte, die Vaterstadt, der immer sein Interesse und auch seine Mitarbeit […] galt“.

Seinen Nachkommen bleibt Rudolf „ein Vorbild an Güte, Selbstbeherrschung und Pflichtgefühl“.

Die beiden Söhne Hans und Felix überleben die Nazidiktatur. Hans wirkt ab 1932 in Berlin und wandert 1939 mit Hilfe seines Arbeitsgebers Siemens in die USA aus, Felix lebt ab 1928 in Münster (Westfalen) und flieht sechs Wochen nach Ableben der Eltern über die UdSSR nach Ekuador.

1981 wird zu Rudolfs Erinnerung eine Bronzetafel beim Siloah-Krankenhaus enthüllt, am Fuße der 1970 nach ihm benannten Kuppenheimstraße. 2012 wird für den ehemaligen Chefarzt vor dem ursprünglichen Siloah (heute „Heim am Hachel“) ein Stolperstein verlegt, sowie zwei weitere für das Ehepaar an der Luisenstraße 6.

Louis Viret war Mitglied der Widerstandsgruppe „Réseau Alliance“. Er ist am 4. Juli 1895 in Marseille geboren. Er war Offizier der Handelsmarine und Korvettenkapitän.

Bei seiner Tätigkeit für Réseau Alliance trug er die Deckbezeichnung « W2 ».

Er wurde am 11. August 1943 festgenommen. Wann und wie er ins Gefängnis in Pforzheim kam, ist nicht bekannt.

Am 30. November 1944 holten Julius Gehrum, Gestapo-Chef in Strasbourg und Leiter der Wehrmacht-Abwehrstelle, und vier SS-Männer acht Frauen und 17 Männer von Réseau Alliance aus dem Pforzheimer Gefängnis heraus und ermordeten sie im Waldgebiet Hagenschieß im Süden der Stadt Pforzheim am Rande eines Bombentrichters, darunter auch Louis Viret.

Er wurde 1947 in Callian im Departement Var bestattet.

Autoren: Brigitte und Gerhard Brändle

Quelle: En Mémoire – zur Erinnerung. Réseau Alliance, Pforzheim 2019.

Externer Link: Gedenkschrift als Download (pdf)

Rosa Storck war Mitglied der Widerstandsgruppe „Réseau Alliance“. Sie kam als Rosa Jaquet am 21. November 1916 in Olloy bei Namur in Belgien zur Welt. Durch ihre Heirat mit Gaston Storck wurde sie Französin, sie hatte eine Tochter. Sie arbeitete als Sekretärin.

Bei „Réseau Alliance“ war sie mit der Deckbezeichnung „V 12“ Nachrichtenverteilerin in Castelsarrasin für den Bereich von Toulouse. Sie wurde am 18. Februar – nach anderen Angaben am 12. August 1943 – festgenommen. Wann und über welche Stationen sie ins Gefängnis in Pforzheim kam, ist nicht bekannt.

Am 30. November 1944 holten Julius Gehrum, Gestapo-Chef in Strasbourg und Leiter der Wehrmacht-Abwehrstelle, und vier SS-Männer acht Frauen und 17 Männer von Réseau Alliance aus dem Pforzheimer Gefängnis heraus und ermordeten sie im Waldgebiet Hagenschieß im Süden der Stadt Pforzheim am Rande eines Bombentrichters, darunter auch Rosa Storck.

Sie ist auf dem Militärfriedhof in Strasbourg-Cronenbourg beigesetzt.

Autoren: Brigitte und Gerhard Brändle

Quelle: En Mémoire – zur Erinnerung. Réseau Alliance, Pforzheim 2019.

Externer Link: Gedenkschrift als Download (pdf)

André Sondaz war Mitglied der Widerstandsgruppe „Réseau Alliance“. Er st am 6. Juni 1909 in Annecy geboren. Er war Offizier der französischen Armee und im Widerstand gegen die Besetzung seines Landes als Kundschafter für die Gruppe Viret-Giraud tätig.

Am 20. September 1943 wurde er festgenommen; wann und wie er ins Gefängnis in Pforzheim kam, ist nicht bekannt.

Am 30. November 1944 holten Julius Gehrum, Gestapo-Chef in Strasbourg und Leiter der Wehrmacht-Abwehrstelle, und vier SS-Männer acht Frauen und 17 Männer von Réseau Alliance aus dem Pforzheimer Gefängnis heraus und ermordeten sie im Waldgebiet Hagenschieß im Süden der Stadt Pforzheim am Rande eines Bombentrichters, darunter auch André Sondaz.

Seine Leiche wurde am 10. Juli 1947 seiner Familie übergeben.

Autoren: Brigitte und Gerhard Brändle

Quelle: En Mémoire – zur Erinnerung. Réseau Alliance, Pforzheim 2019.

Externer Link: Gedenkschrift als Download (pdf)

Amélie Simottel war Mitglied der Widerstandsgruppe „Réseau Alliance“. Sie ist am 29. Februar 1876 in Brest geboren, sie war die Schwester von Marie Gillet und im Zivilberuf Versicherungskauffrau.

Sie wurde wie die anderen Angehörigen der Familie Gillet am 27. September 1943 in Brest festgenommen und kam am 25. Januar 1944 nach Pforzheim.

Am 30. November 1944 holten Julius Gehrum, Gestapo-Chef in Strasbourg und Leiter der Wehrmacht-Abwehrstelle, und vier SS-Männer acht Frauen und 17 Männer von Réseau Alliance aus dem Pforzheimer Gefängnis heraus und ermordeten sie im Waldgebiet Hagenschieß im Süden der Stadt Pforzheim am Rande eines Bombentrichters, darunter auch Amélie Simottel.

Mit 68 Jahren war sie die Älteste der Ermordeten. Ihr Grab befindet sich in Colmar.

Autoren: Brigitte und Gerhard Brändle

Quelle: En Mémoire – zur Erinnerung. Réseau Alliance, Pforzheim 2019.

Externer Link: Gedenkschrift als Download (pdf)

René Premel war Mitglied der Widerstandsgruppe „Réseau Alliance“. Er ist am 6. Juni 1906 in Brest geboren. Er war Rangierer und stellvertretender Leiter des Marine-Material-Lagers in Brest.

Er war für Réseau Alliance Kundschafter mit dem Decknamen „Grèbe“, also „Tauchvogel“, und zuständig für illegale Radio- und Funkverbindungen zwischen den Widerstandsgruppen und dem britischen Nachrichtendienst.

Wie seine Frau und deren Mutter wurde er am 27. September 1943 von der Gestapo festgenommen. Am 1. Januar 1944 brachte ihn die Gestapo von Paris ins Gefängnis nach Pforzheim.

Am 30. November 1944 holten Julius Gehrum, Gestapo-Chef in Strasbourg und Leiter der Wehrmacht-Abwehrstelle, und vier SS-Männer acht Frauen und 17 Männer von Réseau Alliance aus dem Pforzheimer Gefängnis heraus und ermordeten sie im Waldgebiet Hagenschieß im Süden der Stadt Pforzheim am Rande eines Bombentrichters, darunter auch René Premel.

Autoren: Brigitte und Gerhard Brändle

Quelle: En Mémoire – zur Erinnerung. Réseau Alliance, Pforzheim 2019.

Externer Link: Gedenkschrift als Download (pdf)

Marguerite Premel (geb. Corre) war Mitglied der Widerstandsgruppe „Réseau Alliance“. Sie ist am 5. Mai 1906 in Brest geboren. Sie organisierte die Verbindungen zwischen den einzelnen Gruppen von Réseau Alliance und wurde von der Gestapo am selben Tag, dem 27. September 1943, festgenommen wie ihr Mann René Premel und ihre Mutter Marie-Jeanne Le Bacquet.

Im Januar 1944 wurde sie aus Paris ins Gefängnis in Pforzheim verschleppt. Am 30. November 1944 holten Julius Gehrum, Gestapo-Chef in Strasbourg und Leiter der Wehrmacht-Abwehrstelle, und vier SS-Männer acht Frauen und 17 Männer von Réseau Alliance aus dem Pforzheimer Gefängnis heraus und ermordeten sie im Waldgebiet Hagenschieß im Süden der Stadt Pforzheim am Rande eines Bombentrichters, darunter auch Marguerite Premel.

Autoren: Brigitte und Gerhard Brändle

Quelle: En Mémoire – zur Erinnerung. Réseau Alliance, Pforzheim 2019.

Externer Link: Gedenkschrift als Download (pdf)